Como as histórias em quadrinhos se tornaram um bode expiatório da classe política

Crianças americanas ateiam fogo numa pilha de gibis durante a Guerra Fria

Crianças americanas ateiam fogo numa pilha de gibis durante a Guerra FriaAo longo de quatro dias, no início de setembro, o prefeito do Rio de Janeiro e bispo da Igreja Universal, Marcelo Crivella, veiculou no Twitter uma série de vídeos em que discursava sobre a última Bienal do Livro, ocorrida no mês passado na capital fluminense.

No primeiro vídeo, anunciou o recolhimento do álbum Vingadores – A Cruzada das Crianças, vendido em um estande de quadrinhos do evento. A obra, segundo Crivella, trazia “conteúdo sexual para menores” e deveria ser exposta em embalagens lacradas, tal como a lei determina para materiais pornográficos. “Precisamos proteger as nossas crianças”, escreveu o prefeito, no tuíte em que publicou o vídeo.

Vingadores – A Cruzada das Crianças não contém nenhuma referência sexualmente explícita. A HQ, escrita por Allan Heinberg e desenhada por Jim Cheung, seria apenas mais uma saga clichê de super-heróis, não fosse por um detalhe: sua galeria de justiceiros uniformizados inclui um casal gay, que se beija no fim da história.

A trama não gerou polêmica em 2012, ao ser publicada pela primeira vez no país. Também não rendeu controvérsias em 2016, quando ganhou a edição de luxo vendida na Bienal. Mas chamou a atenção de políticos e religiosos no Brasil de 2019, provocando um vaivém de liminares e decisões judiciais, das quais o prefeito saiu derrotado.

‘Vingadores, a Cruzada das Crianças’, que Crivella tentou recolher no Rio

‘Vingadores, a Cruzada das Crianças’, que Crivella tentou recolher no RioDiante da repercussão negativa, Crivella justificou-se em mais um vídeo: “O que nós fizemos é pra defender a família”, disse. Em 8 de setembro, após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter suspendido a decisão que permitia o confisco de livros durante o evento, o mandatário voltaria a se defender das críticas e acusações.

“O que a prefeitura fez foi cumprir a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente”, afirmou. “Isso não é censura, nem tampouco homofobia.”

A BBC News Brasil ouviu quatro profissionais ligados ao mercado de HQs, que traçaram um panorama dos episódios de censura a quadrinhos na história recente do país.

‘Viramos celebridades’

A tentativa de Crivella de censurar o gibi exposto na Bienal do Rio não é uma medida isolada ou inédita na história recente do Brasil. No início da década de 1990, governantes gaúchos já haviam adotado uma agenda moral como ferramenta de ataque a quadrinistas.

“Eu trabalhava na prefeitura de Porto Alegre e via o poder público financiando todos os tipos de manifestações artísticas”, recorda Adão Iturrusgarai, cartunista da Folha de S.Paulo. “Música, teatro, artes plásticas, dança. Mas nenhuma iniciativa contemplava as histórias em quadrinhos.”

O cartunista, ainda em início de carreira, decidiu buscar financiamento público para a produção de um gibi. Na empreitada, associou-se ao escritor e colega Gilmar Rodrigues – a dupla era responsável pelas campanhas publicitárias do município, então governado por Olívio Dutra, do PT.

Surgia assim a revista Dundum, impressa em folhas de papel cedidas pela Secretaria da Cultura.

“Reunimos a vanguarda dos quadrinhos do Rio Grande do Sul”, relata Adão. Edgar Vasques, Fábio Zimbres, Otto Guerra, Eloar Guazzelli e Jaca foram alguns dos colaboradores de destaque.

As inspirações do grupo eram sobretudo europeias: o semanário parisiense Charlie Hebdo, a revista franco-belga L’Echo des Savanes e a espanhola El Víbora.

O primeiro número foi lançado em julho de 1990, com tiragem de 1500 exemplares. As vendas, a princípio, decepcionaram. O gibi era esnobado pelas bancas e encalhava nas livrarias. Dali a algumas semanas, porém, esse cenário mudaria radicalmente.

Deputados e vereadores da oposição estavam prestes a iniciar uma campanha contra a Dundum e seu conteúdo explosivo. Uma das histórias, por exemplo, terminava com cenas de estupro homossexual no interior de uma delegacia.

Outra narrava as relações sexuais de um caipira com sua porca de estimação. No miolo da revista havia a foto de um cadáver com o rosto ferido a bala. E, no canto inferior direito da segunda página, destacava-se o logotipo da Secretaria Municipal de Cultura.

Número de estreia da revista gaúcha Dundum. Seu lançamento levou cartunistas e o ex-prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra, a serem processados por obscenidade

Número de estreia da revista gaúcha Dundum. Seu lançamento levou cartunistas e o ex-prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra, a serem processados por obscenidadeA vereadora Letícia Arruda, do PDT, solicitou a formação de uma CPI para investigar o patrocínio da prefeitura à Dundum. A Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar de Porto Alegre enviou à Justiça gaúcha uma ação cautelar exigindo a apreensão de todos os exemplares do gibi.

Olívio Dutra e os editores foram denunciados pelo Ministério Público, sob alegação de violarem o artigo 234 do Código Penal, que dispõe sobre o “crime de escrito ou objeto obsceno” e prevê até dois anos de detenção para supostos infratores.

Resultado? “Viramos celebridades. A Dundum foi notícia nas rádios, televisões e jornais do Brasil inteiro”, relembra Adão. “Deu até no Le Monde, veja só.”

Os 1500 exemplares foram vendidos imediatamente. Uma segunda tiragem esgotou-se com igual velocidade. A revista foi elogiada por críticos internacionais, traduzida para o japonês e lançada na Ásia.

Em 1994, Adão, Gilmar e o prefeito Dutra foram absolvidos das acusações de obscenidade.

‘Fomos acusados de incentivar a pedofilia’

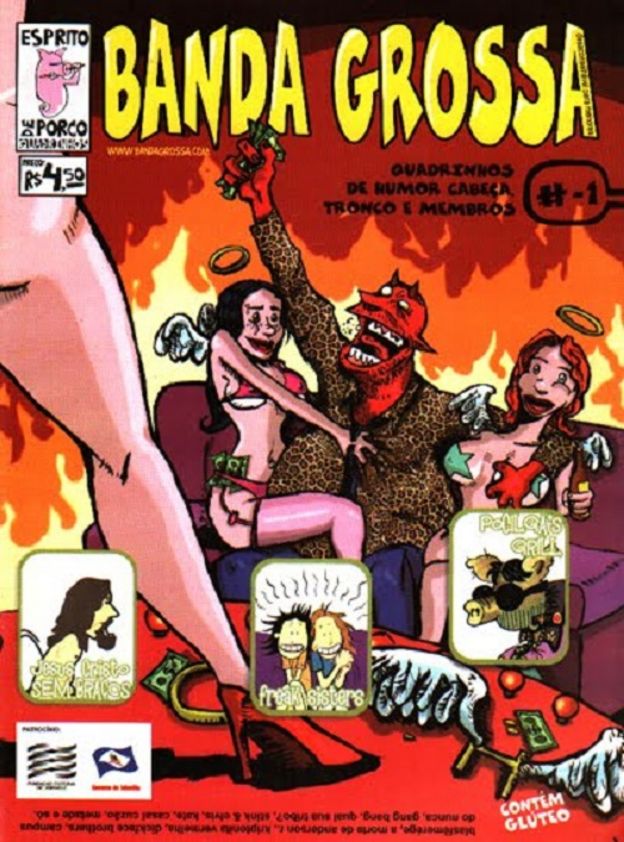

Na década seguinte, outra polêmica quase idêntica eclodiu na região Sul. O alvo da vez era a revista Banda Grossa, concebida por cartunistas de vários estados, mas radicada em Santa Catarina.

O gibi, lançado em março de 2006, havia vencido um edital proposto pela Fundação Cultural de Joinville (FCJ), obtendo R$ 9 mil de financiamento público. O projeto, submetido à comissão julgadora no ano anterior, citava como modelo dois importantes títulos da década de 1980 – as revistas Animal e Chiclete com Banana.

A Animal foi a publicação que trouxe ao Brasil alguns dos mais controversos e cultuados personagens do quadrinho alternativo euroupeu – entre eles Ranxerox, um robô psicótico que namora uma prostituta de 13 anos viciada em heroína, e Squeak the Mouse, uma paródia sanguinolenta e pornográfica de Tom & Jerry, que influenciaria até mesmo Os Simpsons.

A Chiclete com Banana, grande sucesso comercial do período, era abastecida quase exclusivamente por criações do cartunista Angeli – incluindo Bob Cuspe, um punk niilista que vive nos esgotos de São Paulo, Mara Tara, uma cientista ninfomaníaca que comete assassinatos, e Rê Bordosa, uma quarentona boêmia, alcoólatra e autodestrutiva.

A Banda Grossa cumpria com o prometido – a começar pela capa, que mostrava três anjos realizando um striptease para o Diabo, no inferno. Seu humor, em total acordo com as publicações mencionadas no projeto, era sujo, agressivo, escatológico, por vezes blasfemo. E logo traria problemas aos cartunistas. Vereadores de Joinville, descontentes com o gibi, fizeram de sua estética o mote de uma crise política regional.

“Entre outras barbaridades, a Banda Grossa foi acusada de incentivar a pedofilia, a zoofilia e a necrofilia, além de publicar inadvertidamente material impróprio para o público infantil”, declara o colaborador Gleber Pieniz, que é jornalista e mestre em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Capa da revista Banda Grossa; em 2006, o gibi foi pivô de uma crise política no município catarinense de Joinville

Capa da revista Banda Grossa; em 2006, o gibi foi pivô de uma crise política no município catarinense de Joinville“A polêmica, na verdade, restringiu-se às esferas burocráticas do município, já que a repercussão junto ao público foi muito positiva e a aceitação no circuito de quadrinhos foi bastante afetuosa, com boas críticas e divulgação”, ressalta.

Uma notificação judicial enviada ao coeditor Paulo Gerloff exigia que o logotipo da prefeitura de Joinville, estampado nos exemplares, fosse coberto com tarjas pretas. Embora a capa trouxesse um aviso de conteúdo inadequado para menores, o cartunista também foi processado pela suposta ausência desse alerta. Posteriormente, o processo foi arquivado. A reportagem entrou em contato com Gerloff, mas ele não quis dar entrevista.

“O fato mais pitoresco do imbróglio”, lembra Gleber, “talvez tenha sido a sessão na Câmara dos Vereadores, na qual o vice-prefeito e presidente da Fundação Cultural teve a cara-de-pau de nos chamar de pilantras.”

Para Gleber, o incidente da Banda Grossa e as polêmicas envolvendo Crivella e a Bienal do Rio de Janeiro estão fincados no mesmo princípio: “a ignorância de acreditar que um objeto de arte tem o poder irresistível de aliciar, convencer ou corromper parte da população em favor de ideias consideradas perigosas”, aponta.

“É uma postura que se sustenta nos equívocos de considerar as histórias em quadrinhos uma linguagem estritamente infantil e de julgar que pessoas adultas não têm o mínimo poder de discernimento. Sintoma dessa ignorância é a forma desequilibrada como esses grupos reagem às HQs, dando-lhes uma atenção e destaque que jamais teriam se cumprissem seus fluxos habituais de publicação e circulação.”

Comparando a atual celeuma com as turbulências que experimentou nos anos 1990, Adão Iturrusgarai, cartunista da Folha de S.Paulo, chega a conclusões similares. “É bem parecido, pois foram jogadas claramente políticas”, diz.

“E o resultado acabou sendo o mesmo que aconteceu com a gente no caso da Dundum. Publicidade gratuita.”

Um dos autores de Vingadores: a Cruzada das Crianças, o britânico Jim Cheung chegou a dizer, com ironia, que pensava em “contratar o prefeito do Rio” para “promover” seu próximo livro.

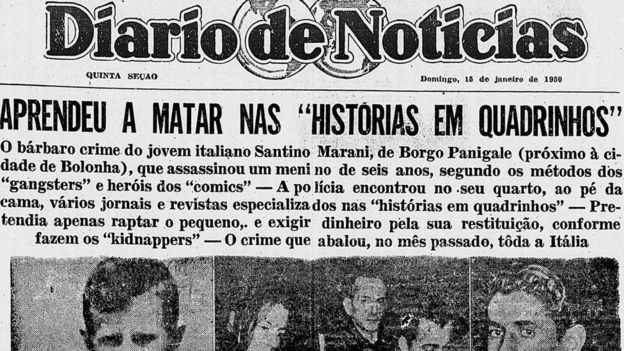

Na capa do Diário de Notícias, manchete noticia o assassinato de uma criança por Santino Marani, jovem italiano obcecado por quadrinhos de crime

Na capa do Diário de Notícias, manchete noticia o assassinato de uma criança por Santino Marani, jovem italiano obcecado por quadrinhos de crimeOs heróis queimam nas fogueiras

As especulações sobre a influência comportamental dos quadrinhos antecedem em muitas décadas as rusgas entre cartunistas e prefeituras brasileiras. Tais ideias, na verdade, têm raízes americanas e remontam ao fim da Segunda Guerra Mundial.

Em 1945, Adolf Hitler estava morto e os EUA emergiam como superpotência, mas o antagonismo da União Soviética e a lembrança de duas bombas atômicas lançadas em território japonês indicavam que o futuro da América não seria nada tranquilo. A indústria dos quadrinhos, fortemente alicerçada em super-heróis, sentia o baque. No fundo, os leitores pareciam saber que nenhum vigilante fantasiado poderia salvá-los de uma catástrofe global.

Aos editores, sobrava a alternativa de buscar refúgio em outros gêneros, mais sintonizados com os traumas e pulsões que assolavam secretamente as famílias americanas. Gibis de crime, terror e ficção científica abarrotaram as bancas, oferecendo ao público centenas de narrativas tão sádicas quanto rentáveis.

Segundo o Comic Magazine Publishing Report, boletim que divulgava mensalmente as estatísticas comerciais do ramo, as vendas de quadrinhos saltaram, só nos EUA, foram de 532 milhões de exemplares em 1945 para 728 milhões em 1948 – um aumento de 37% em apenas três anos.

“Pela primeira vez no mercado industrial de quadrinhos, os produtores pareciam interessados em expandir essa linguagem e felizes pelo trabalho que estavam fazendo”, explica Lauro Larsen, cofundador da Mino, uma das principais editoras brasileiras de quadrinhos autorais. “As vendas apontam isso. Os leitores também queriam esse frescor. Desejavam de fato se surpreender com uma história.”

Lauro é um dos responsáveis pela Coleção Incendiária, série que reúne em álbuns temáticos dezenas de HQs obscuras do período. Dois volumes já foram lançados – o primeiro, Os Morcegos-Cérebro de Vênus, é dedicado à ficção científica, enquanto o segundo, O Que Havia na Caixa de Sam Dora?, se debruça sobre o terror.

São HQs heterogêneas, mas unidas pela ousadia narrativa, virtuosismo gráfico e abordagem contundente de temas espinhosos: alienação, xenofobia, linchamentos, bioética, sexualidade feminina, corrida espacial, medo nuclear, fanatismo religioso, corrupção política. “Foi um momento de descobertas, de afronta a um pensamento padronizado e supostamente sadio”, explica Lauro.

O impacto dessas afrontas pode ser medido por algumas declarações da época. O crítico teatral John Mason Brown definia os quadrinhos como “a maconha dos berçários, o horror dos lares, a maldição das crianças e uma ameaça ao futuro.” O psicoterapeuta Marvin L. Blumberg, por sua vez, disse: “Os gibis despertam o sadomasoquismo adormecido em cada criança.”

Nenhuma dessas vozes foi tão estridente quanto a de Fredric Wertham, psiquiatra alemão radicado nos EUA.

Fredric Wertham, psiquiatra alemão radicado nos EUA, foi o mais ruidoso detrator das histórias em quadrinhos nas décadas de 40 e 50

Fredric Wertham, psiquiatra alemão radicado nos EUA, foi o mais ruidoso detrator das histórias em quadrinhos nas décadas de 40 e 50Seu artigo “The comics… very funny!” (“Os quadrinhos… muito divertido!”), publicado em 29 de maio de 1948 no Saturday Review of Literature, era uma exaustiva lista de atos violentos supostamente cometidos por crianças e adolescentes: meninos que se juntavam para torturar uma garotinha de quatro anos, um rapaz que se deleitava com cenas de crueldade animal, um jovem que matara o colega por admiração a Satanás, um estudante que havia assassinado a irmã.

Wertham questionava: “Qual é o denominador comum de tudo isso?” A resposta vinha logo a seguir: todos aqueles crimes teriam sido mera consequência da leitura de gibis.

Ao longo dos meses seguintes, o artigo seria republicado pelos mais diversos veículos – incluindo a anticomunista Reader’s Digest, a mais vendida revista dos EUA na época. O senador republicano Joseph McCarthy, empossado em janeiro de 1947, estava no início de sua cruzada contra professores, intelectuais e artistas, a quem perseguia sob justificativa de serem agentes vermelhos.

Em tempos de caça às bruxas, a campanha contra os quadrinhos não demorou a adquirir contornos de histeria coletiva: queimar gibis em fogueiras tornou-se um hábito rotineiro nas escolas e igrejas de todo o país.

“Assim como acontece hoje no Brasil, esse tipo de pensamento já se baseava em inimigos imaginários, construídos a partir da paranoia e da aversão à cultura”, observa Lauro. “Mesmo que fosse uma cultura tão escapista, como eram as histórias em quadrinhos sobre monstros e crimes.”

A demonização das HQs chegaria ao auge em 1954, após o lançamento de Seduction of the Innocent (“Sedução dos Inocentes”), calhamaço de 400 páginas em que Wertham sistematizava as polêmicas levantadas em seus artigos prévios. O sucesso do livro valeu ao psiquiatra um convite para depor numa audiência do Senado americano, em 21 de abril daquele ano.

Com o cerco das autoridades e a aprovação de novas leis de controle sobre o conteúdo das histórias, os profissionais do ramo se deram conta de que a salvação comercial da indústria passava pela autocensura. Em setembro de 1954, as principais editoras dos EUA se aglutinaram em torno da Associação Americana de Revistas em Quadrinhos (Comics Magazine Association of America), entidade criada com o objetivo de regulamentar o mercado de gibis e formular as diretrizes a serem adotadas por todas as publicações do gênero.

Nascia o Comics Code Authority, o código de ética do mercado de HQs. As palavras “crime”, “terror” e “horror” não mais poderiam estampar as capas dos gibis. Também estavam vetadas as cenas de “excessiva violência” e enredos que lidassem com tortura, canibalismo, zumbis, vampiros, fantasmas e lobisomens.

Policiais, juízes, governantes e instituições não deveriam ser representados de modo a “estimular a desobediência às autoridades constituídas”. Os criminosos, obrigatoriamente, seriam punidos no final de cada história. E, em todas as narrativas, o bem triunfaria sobre o mal.

Moral e bons costumes a serviço de disputas comerciais

Passados pouco mais de dois meses de sua publicação nos EUA, “The comics… very funny!” chegou ao Brasil.

“O artigo é longo”, antecipava o Diário de Notícias em 12 de agosto de 1948. “Merece, porém, ser lido, e para ele chamamos a atenção dos pais, dos educadores, das autoridades educacionais, de todos quantos se interessam pela sã formação moral e mental da criança brasileira.”

Exemplar da revista Gibi, criada pelo empresário Roberto Marinho em 1939

Exemplar da revista Gibi, criada pelo empresário Roberto Marinho em 1939Ao aviso, seguia-se uma tradução integral do texto de Wertham, ocupando a quase totalidade da primeira página. Essa foi apenas uma das mais de cinquenta capas que o jornal carioca dedicou ao tema naquele ano. As manchetes, sempre alarmistas, denunciavam: “Monstros, fantasmas, crimes e cenas picantes para divertir as crianças”; “Nefasta a influência de certas histórias em quadrinhos sobre a população escolar”; “Necessidade de reprimir, imediatamente, os maus efeitos da literatura perniciosa à juventude.”

Nas reportagens, a perversidade dos vilões, a truculência dos heróis e a volúpia das personagens femininas eram apontadas como elementos prejudiciais ao desenvolvimento psicológico dos leitores.

O Diário de Notícias, ironicamente, havia sido um dos primeiros veículos brasileiros a publicar quadrinhos com regularidade. Desde 1935, o jornal mantinha uma página diária de tirinhas americanas, tendo como carro-chefe as aventuras do marinheiro Popeye.

“Orlando Dantas, proprietário do Diário de Notícias, nada tinha contra os quadrinhos”, explica Gonçalo Junior, autor do livro A Guerra dos Gibis – A Formação do Mercado Editorial Brasileiro e a Censura aos Quadrinhos (Companhia das Letras).

“Acontece que ele ganhava muito dinheiro sorteando brindes em seu jornal. Roberto Marinho, que comandou o Conselho Superior de Censura durante a ditadura do Estado Novo, conseguiu proibir esses sorteios, pois estavam prejudicando as vendas do jornal O Globo. Dantas ficou furioso e usou os quadrinhos para atacar seu concorrente. Deu no que deu.”

O dono das Organizações Globo, próximo a Getúlio Vargas, firmava-se então como um dos principais editores de HQs do país. Em meados da década anterior, seu ex-empregado Adolfo Aizen, recém-chegado de uma viagem aos EUA, lhe havia feito uma proposta: publicar no Brasil as aventuras dos modernos heróis americanos.

O desinteresse do patrão fez com que Aizen, a partir de 1934, editasse revistas por conta própria. Na principal delas, o Suplemento Juvenil, lançou personagens como Flash Gordon, Mandrake, Tarzan e Agente Secreto X-9.

Os quadrinhos viraram uma febre nacional. Cioso do êxito obtido por Aizen, Marinho ingressou no mercado de HQs com duas novas e bem-sucedidas publicações do gênero – O Globo Juvenil, em 1937, e Gibi, em 1939. Na ojeriza de certos grupos à novidade, Dantas encontrou o pretexto ideal para um revide. Para tanto, contou com o apoio de importantes personalidades da vida cultural brasileira.

A escritora Rachel de Queiroz, em crônica publicada pelo Diário de Notícias, afirmou serem os quadrinhos “um gênero miserável e bastardo, que nem chega a ser literatura, e muito menos será qualquer coisa no domínio da arte da gravura, e cuja miséria intrínseca é a qualidade dominante.”

O sociólogo Gilberto Freyre, autor do livro Casa-Grande & Senzala, acusou as HQs de serem “evidentemente racistas e capazes de excitar no leitor o ódio de raça.” Em discurso proferido na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde exercia mandato de vereador, o músico Ary Barroso, do samba Aquarela do Brasil, definiu os gibis como “revistas vendidas com fins lucrativos e para enriquecimento dos seus proprietários, sem terem nenhuma finalidade educativa”.

Na seção de cartas do Diário de Notícias, também eram comuns as demonstrações de solidariedade à causa. “Não se pode conceber que homens que se dizem católicos e honestos possam atirar contra os inocentes jovens de nossa terra esses quadrinhos em que se mostram a nu todas as podridões humanas”, reclamou um leitor. “Não esmorecerdes na vossa campanha contra leituras infantis perniciosas. Deus e os bons brasileiros vos ajudarão”, garantiu outro.

No Brasil, como nos EUA, a celeuma culminou numa onda de autocensura. A Ebal, maior editora brasileira de gibis na época, adotou seu próprio código de ética em 1955. Suas normas vetavam, por exemplo, “alusões a ideologias ou partidos políticos”, a “questões sexuais” e a “conflitos entre raças e classes sociais”. Iniciativas semelhantes seriam abraçadas por outros editores.

“A coisa se estendeu e virou uma guerra santa e ideológica contra as revistinhas, cujos efeitos sofremos até hoje. O caso da Bienal prova que as HQs continuam a ser vistas como fonte de deturpação moral, uma ferramenta de pervertidos que querem mudar a orientação sexual das pessoas”, avalia Gonçalo Junior.

“Esses censores precisam de ajuda emocional. Não é possível que tamanha obsessão pela homossexualidade seja algo normal, não é verdade?”