‘Demonizaram o pajé’: fotógrafo indígena relata como evangelização transformou povo Paiter Suruí

Leticía Mori – BBC

Quando Ubiratan Suruí nasceu, no início dos anos 90, o seu povo, os Paiter Suruí, já tinha tido contato com não-indígenas há algumas décadas, em 1969.

Ubiratan foi criado e viveu na aldeia até os 16 anos, mas teve menos contato com os rituais e tradições do seu povo do que gostaria.

Isso porque, junto as expedições de sertanistas que estabeleceram os primeiros contatos, chegaram também os missionários: evangélicos estrangeiros, vindo de países majoritariamente cristãos protestantes.

Hoje, conta Ubiratan à BBC News Brasil, a “maior parte dos indígenas do nosso povo são evangélicos” e por isso muito da cultura tradicional Suruí se perdeu. Ubiratan diz que, de certa forma, sente que foi roubado de sua herança.

“A evangelização continua tendo um impacto muito grande, porque a partir do momento em que você está na igreja, tem que seguir (os preceitos da religião)”, conta Ubiratan.

“Muitas coisas e rituais sagrados as pessoas foram deixando de fazer. Por exemplo, não pode beber a nossa chicha, que é uma bebida fermentada (feita de milho e considerada sagrada). Se você beber está pecando.”

Para tentar resgatar a memória e preservar o momento presente, Ubiratan se tornou o primeiro fotógrafo profissional de seu povo. Organizou registros feitos nas 27 aldeias Paiter Saruí em Rondônia e no Mato Grosso, e está montando um acervo que será digitalizado.

Parte das imagens foi selecionada por ele para serem publicadas em um ensaio na vigésima edição da revista ZUM, do Instituto Moreira Salles, que será lançada na quinta-feira (20).

A fotos retratam o cotidiano nas aldeias e o impacto que teve o contato com o brancos (como eles se referem aos não-indígenas), especialmente a evangelização.

A pajelança foi especialmente afetada por esse processo, conta Ubiratan. O último pajé da sua aldeia hoje é ex-pajé — também se tornou evangélico.

“Até hoje eu fico me questionando como seria a nossa vida com um pajé na nossa comunidade. Acabou”, diz Ubiratan.

“Eu nasci depois do contato, já tinha mudado muita coisa . Eu participei de 4 ou 5 rituais, e hoje praticamente não se realiza mais por causa da igreja.”

“O ex-pajé diz que depois que se tornou evangélico ele começou a se sentir mal em fazer os rituais tradicionais. Fico imaginando como seria, sinto falta de poder participar dos rituais”, diz ele.

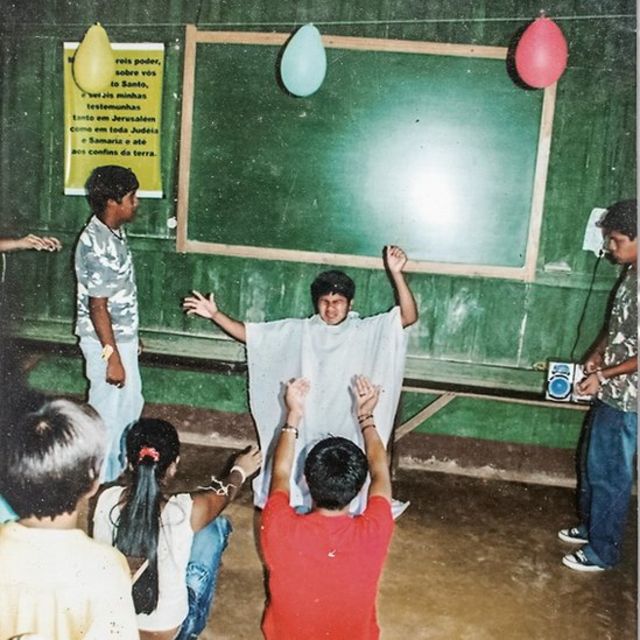

Sobre esta imagem de jovens na escola dominical, Ubiratan escreve: “Desde o contato com os brancos, os missionários evangélicos vieram e converteram grande parte do nosso povo. A partir daí, a igreja nunca mais saiu da Terra Indígena Sete de Setembro, passando a dominar nossa cultura, nossas crenças e até a maneira como entendemos o destino de nossas almas após a morte. Agora, os pais quase que obrigam os filhos a irem para as igrejas desde cedo, pois acreditam que esse é o único caminho para a salvação.”

A evangelização

Ubiratan conta que os missionários que chegaram para converter os indígenas criticavam os costumes, adereços e o modo de vida tradicional dos Paiter Suruí.

“(A religião dos não-indígenas) demonizou nossos pajés, que faziam o ritual de ter contato com os espíritos”, conta Ubiratan.

“A forma de vestir, na igreja muda. Normalmente a gente quer ficar tranquilo na aldeia (com menos roupa), mas até isso é criticado, é visto como pecado.”

“Até a comida… Dependendo da igreja (da qual a pessoa faz parte), você não pode comer qualquer tipo de animal. A religião que entra acaba dominando a sua cultura”, afirma o fotógrafo.

“Na aldeia a gente corre atrás do necessário para sobreviver. Os Paiter não se preocupavam com dinheiro, com coisas materiais. Hoje em dia é muito difícil voltar a isso.”

Muitas das diferenças Ubiratan só conheceu por meio de seu avô, que antes de morrer lhe contou como eram os costumes e o modo de vida antes dos anos 1970.

Ubiratan conta à BBC News Brasil que ele próprio chegou a ir à igreja quando adolescente, mas hoje acredita no deus de seu povo: Palob.

“Eu acredito muito no nosso deus, Palob, o nosso pai”, diz ele. “Os pastores acabam influenciando, falando que é o mesmo deus. Muitas pessoas acreditam, e pode até ser algumas semelhanças, mas (os preceitos evangélicos) são muito diferentes.”

CRÉDITO,DIVULGAÇÃO REVISTA ZUM

Sobre esta foto, Ubiratan escreve: “A região onde vivemos, entre Rondônia e Mato Grosso, é dominada principalmente pela produção de café e gado. Apesar de a minha aldeia não ser tão longe da cidade, nossa terra é cercada por grandes fazendas e sítios. Além disso, é uma área onde muita gente da região Sul do país veio começar uma nova vida no campo. Isso tudo faz com que essa cultura de caubóis esteja muito próxima da gente o tempo todo. De qualquer forma, os chapéus são bons para proteger do sol enquanto trabalhamos na roça, e as botas também ajudam bastante.”

A fotografia

Depois de fazer faculdade e começar a integrar a associação indígena dos Paiter Suruí, Ubiratan descobriu que a fotografia pode ser “um instrumento para defender meu povo de invasores e proteger nossa cultura de ser massacrada ou esquecida”, nas palavras do texto que escreveu para acompanhar o ensaio na revista Zoom.

“Parte da nossa cultura foi ficando apenas no passado e muitas vezes os mais novos só conseguem entender melhor os costumes de antigamente por meio das fotos”, escreveu.

À BBC News Brasil, o fotógrafo conta que a primeira câmera que teve contato era bem pequena, uma câmera antiga de filme que rodava na aldeia. “Como era de filmes, não era todo mundo que podia usar, não podia fazer qualquer clique.” Quem usava era seu irmão mais velho.

Ubiratan começou a pesquisar e arquivar as fotografias que foram feitas na aldeia porque seu povo não tem acesso a boa parte dos registros mais antigos feitos do Paiter Suruí.

“Quando a gente teve contato com o branco, já entravam alguns fotógrafos com a equipe da expedição. Mas a maioria dessas fotos a gente não tem acesso, ficaram com as universidades”, diz ele.

O que quer, conta, é fazer um acervo para que os mais novos possam ter uma memória do passado, conhecer as pessoas importantes, como as que conseguiram fazer a demarcação do território.

“Se a gente começar a fazer o registro, quanto mais a gente tentar salvar isso é melhor para futura geração”, afirma.

Hoje, por causa do trabalho na associação, Ubiratan mora na cidade de Cacoal, em Rondônia, e diz que sofre muito preconceito.

“Eu estou sendo atacado. As pessoas acham que, porque eu moro na cidade, porque eu tenho esse equipamento (de fotografia), eu não sou índio”, diz ele.

Ubiratan não deixa de ser Paiter porque mora na cidade e usa uma câmera fotográfica, assim como um morador da cidade não se torna Paiter ao se mudar para uma aldeia e vestir um cocar.

CRÉDITO,DIVULGAÇÃO REVISTA ZUM

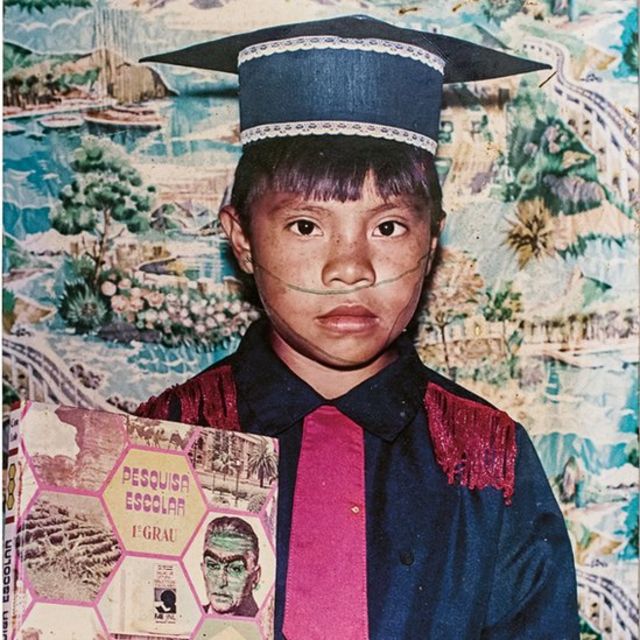

Ubiratan explica, sobre o contexto desta foto: “Meu irmão Mopidmore Suruí, um dos primeiros indígenas a estudar na escola de campo Monteiro Lobato, em 1998. Naquela época, ele e outros jovens das aldeias Lapetanha, Lobó e Tikã caminhavam diariamente dez quilômetros para chegar ao colégio, que ficava fora da Terra Indígena Sete de Setembro. Para aguentar todo o período longe de casa, eles levavam cará, mandioca, batata e carne de animais de caça. Além da distância, contam que as adversidades eram muitas. Entender as disciplinas e a explicação dos conteúdos em português era difícil, mas a pior parte era o preconceito com a nossa cultura, uma realidade ainda hoje presente nas escolas, universidades e lugares públicos.”

Sarampo, tuberculose e covid

Na época do contato, no final dos anos 1960, havia cerca de 5 mil Paiter Suruí, número que caiu para 300 em menos de três anos. Em 2015, na última contagem oficial feita pela Sesai (Secretaria de Saúde Indígena), eram cerca de 1,3 mil pessoas.

O impacto do contato na saúde indígena continua até hoje, com a pandemia de covid-19.

“No início tentamos colocar barreiras sanitárias para evitar que as pessoas que não são da comunidade entrassem, mas mesmo assim a covid chegou na aldeia”, diz Ubiratan.

“Perdi meus dois tios, perdi a minha avó. E outros anciões de outras aldeias e mais três pessoas da minha aldeia.”

Conversando com os mais velhos, Ubiratan ouviu que a devastação gerada pela covid é muito parecida com as epidemias que mataram milhares de seu povo após os primeiros contatos.

“Epidemias de sarampo, de tuberculose. Foram as doenças que a gente não conhecia, porque eram doenças dos brancos, e por isso matou quase 90% da população”, afirma.

Hoje a maior parte das aldeias já tomaram a segunda dose da vacina, diz o fotógrafo, mas por causa desse histórico muitas pessoas ainda estão com medo.