Os livros ‘perigosos demais’ para serem lidos

John Self

CRÉDITO,GETTY IMAGES

Segundo a lenda dos Livros Sibilinos, em uma cidade antiga, uma mulher ofereceu para venda aos moradores 12 livros contendo todo o conhecimento e sabedoria do mundo, por um alto preço.

As pessoas se recusaram a comprá-los, achando a proposta ridícula. A mulher então queimou ali mesmo a metade dos livros e ofereceu os seis restantes pelo dobro do preço.

Os moradores da cidade riram-se dela, desta vez um pouco constrangidos. Ela então queimou três e ofereceu o restante, dobrando novamente o preço. E, um pouco relutantes – eram tempos difíceis, seus problemas pareciam estar se multiplicando -, eles recusaram novamente a oferta.

Por fim, quando havia sobrado apenas um livro, os cidadãos pagaram o preço extraordinário que a mulher estava pedindo e ela foi embora, deixando que eles tentassem usar da melhor forma possível 1/12 de todo o conhecimento e sabedoria do mundo.

Os livros transmitem o conhecimento. Eles agem como polinizadores da mente, espalhando ideias que se autorreproduzem no tempo e no espaço.

Nós esquecemos o milagre que é ver as letras exibidas em uma página ou na tela de vidro, permitindo a comunicação de um cérebro para outro, no outro lado do mundo, ou a um século de distância no tempo.

Como diz o escritor americano Stephen King, os livros são “uma magia portátil única”. E essa parte portátil é tão importante quanto a magia.

Um livro pode ser levado embora, escondido e ser sua própria fonte particular de conhecimento. O diário pessoal do meu filho, por exemplo, tem um acessório que não funciona, mas é simbolicamente importante: um cadeado.

O poder das palavras dentro dos livros é tão grande que há muito tempo é costume omitir alguns termos, como palavrões em romances do século 19; ou palavras poderosas demais para serem escritas, como o nome de Deus em alguns textos religiosos.

Liberdade da leitura

Os livros transmitem conhecimento e conhecimento é poder. Por isso, eles são uma ameaça para as autoridades – tanto para governos estabelecidos quanto para líderes autonomeados – que querem ter o monopólio do conhecimento e controlar o que seus cidadãos pensam. E a forma mais eficiente de exercer esse poder sobre os livros é proibi-los.

A história da proibição de livros é longa e ignóbil, mas não está morta. Ela segue sendo um expediente muito utilizado.

E o mês de setembro marcou o 40º aniversário da Semana dos Livros Proibidos, um evento anual que “celebra a liberdade da leitura”.

A Semana dos Livros Proibidos foi lançada nos Estados Unidos em 1982, em resposta ao aumento dos questionamentos sobre determinados livros nas escolas, bibliotecas e livrarias.

É preciso admirar, de certa forma, a energia e a vigilância das pessoas que querem proibir livros hoje em dia, uma prática que costumava ser muito mais simples no passado.

Séculos atrás, quando a maioria da população não sabia ler e os livros não eram facilmente disponíveis, era possível restringir o conhecimento na fonte.

A Igreja Católica, por exemplo, por muito tempo dissuadiu as pessoas de terem suas próprias cópias da Bíblia, aprovando apenas uma tradução em latim que poucas pessoas comuns conseguiam ler.

A justificativa era evitar que os leigos fizessem má interpretação da palavra de Deus, mas também os impedia de desafiar a autoridade dos líderes da igreja.

Mesmo quando as taxas de alfabetização aumentaram, como ocorreu quando o Reino Unido introduziu leis sobre a educação no final do século 19, os livros continuaram sendo caros, particularmente as obras literárias de ponta, cujas palavras e ideias eram mais duradouras (e, potencialmente, mais poderosas).

Foi somente nos anos 1930, com as editoras Albatross Books e Penguin Books, que o novo público que ansiava por livros acessíveis de qualidade teve seu apetite satisfeito.

E, simultaneamente, a proibição de livros passou a assumir nova forma, com os censores tentando acompanhar desesperadamente a proliferação de novos títulos que abriam os leitores para novas e perturbadoras ideias.

Mas a surpresa sobre a expansão da proibição dos livros no século 20 foi observar como é abrangente esse desejo de “proteção”.

A ‘corrupção das mentes’

O governo da China, por exemplo, continua a emitir até hoje decretos contra livros nas escolas que “não estejam alinhados com os valores centrais socialistas [do país]; que tenham visões de mundo, da vida e valores distorcidos”.

Estas são palavras flexíveis que podem ser aplicadas a qualquer livro que as autoridades desaprovem, por qualquer razão – mesmo que “os alunos, na verdade, não olhem mesmo para eles”, como observou um professor em 2020 ao retirar das prateleiras da biblioteca da escola os clássicos de George Orwell: A Revolução dos Bichos e 1984.

Na Rússia, a proibição de livros sempre foi uma atividade notadamente pública, considerando a quantidade de grandes escritores que o país exportou, querendo ou não, para o restante do mundo.

Na era soviética, por exemplo, o governo tentou exercer o máximo de controle possível sobre os hábitos de leitura dos seus cidadãos, da mesma forma que sobre os demais aspectos das suas vidas.

Em 1958, o escritor russo Boris Pasternak recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelo seu romance Doutor Jivago, que havia sido publicado na Itália no ano anterior, mas não no seu país.

O prêmio despertou tanto a ira das autoridades soviéticas (a imprensa controlada pelo Estado chamava o livro de “obra maliciosa e artisticamente esquálida”) que Pasternak foi obrigado a recusá-lo.

O governo repudiava o livro não só pelo que ele deixou de incluir – a obra não enaltece a Revolução Russa) -, mas também pelo que havia nele: enfoques religiosos e celebração do valor do indivíduo.

E, observando o “grande valor de propaganda” de Doutor Jivago, a CIA fez com que o livro fosse impresso na União Soviética.

A proibição de livros na URSS levou ao desenvolvimento da literatura samizdat (autopublicada). A ela devemos, por exemplo, a preservação da obra do poeta russo Osip Mandelstam (1891-1931).

O escritor dissidente Vladimir Bukovsky foi quem resumiu a samizdat: “Eu mesmo escrevo, edito, censuro, publico, distribuo e cumpro a pena de prisão”.

Mas o Ocidente se engana ao acreditar que o mesmo não acontece por aqui. Quando livros são proibidos ou existem tentativas de proibição, o argumento é o mesmo de qualquer outra parte do mundo: o objetivo é proteger o cidadão comum, que aparentemente é tacanho demais para julgar as obras por si próprio, contra a exposição a ideias degradantes.

No Reino Unido, a proibição de livros muitas vezes tem sido uma ferramenta contra a percepção de obscenidade sexual.

Ela é tipicamente uma tentativa de usar a força bruta da lei para impedir mudanças sociais – uma tática que sempre falha, mas, mesmo assim, é irresistível para as autoridades que só pensam no curto prazo.

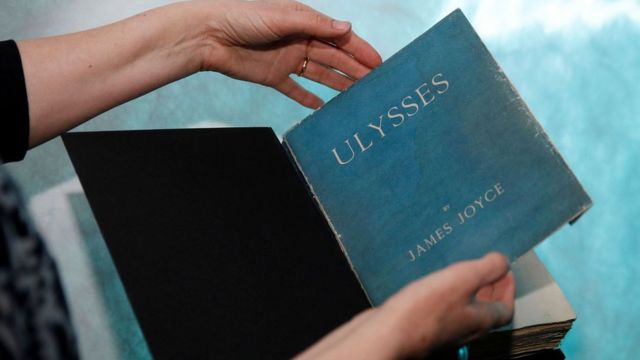

Muitos escritores viram sua reputação melhorar graças às leis britânicas sobre a obscenidade. James Joyce teve essa percepção ao afirmar, enquanto escrevia seu livro Ulysses que, “apesar da polícia, gostaria de incluir tudo no meu romance”.

Ulysses foi proibido no Reino Unido entre 1922 e 1936, embora o censor responsável pela proibição tivesse lido apenas 42 das 732 páginas da obra. “Tudo”, conforme mencionado por Joyce, incluiu masturbação, palavrões, sexo e idas ao banheiro.

Já o poeta e romancista D. H. Lawrence foi um caso especial. Suas obras, que frequentemente continham atos sexuais que Lawrence observava com reverência espiritual, foram o alvo de uma campanha da procuradoria pública britânica por anos.

Seu romance O Arco-Íris foi queimado, sua correspondência foi interceptada para apreender sua coletânea de poemas Pansies (“Amores-perfeitos”, em tradução livre) e houve uma batida policial em uma exposição da sua arte.

E a vingança prosseguiu até mesmo depois da morte do escritor, quando a Penguin Books foi processada por publicar a obra O Amante de Lady Chatterley, em 1960.

O julgamento é famoso: a editora convocou dezenas de escritores e acadêmicos para confirmar as qualidades literárias do romance – embora a escritora de livros infantis Enid Blyton o tenha rechaçado.

E o juiz exemplificou a desconfiança do Estado sobre os leitores comuns ao aconselhar o júri a não confiar nos especialistas em literatura: “É assim que as meninas que trabalham na fábrica irão ler este livro?”

Mas o júri decidiu a favor da Penguin por unanimidade, o que foi coroado por uma deliciosa ironia. Três anos atrás, seis décadas depois da tentativa de proibir o livro, o governo britânico evitou que a cópia de O Amante de Lady Chatterley usada pelo juiz fosse vendida para o exterior, para que “possa ser encontrado um comprador para manter no Reino Unido esta parte importante da história do nosso país”.

Manter as ideias vivas

Já nos Estados Unidos, é uma espécie de tributo para o poder duradouro dos livros observar que proibi-los continua sendo algo tão comum num mundo em que cada nova onda de tecnologia, da TV ao vídeo game e às redes sociais, atrai temores sobre seu conteúdo “inadequado”.

As escolas são um nicho específico de tentativa de censura, em parte porque dirigir a mente maleável das crianças parece ser uma forma eficiente de eliminar possíveis riscos, mas também porque (ao contrário das livrarias) as diretorias das escolas são vistas com algum grau de influência pela comunidade.

Em 1982, ano do lançamento da Semana dos Livros Proibidos, chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos um caso de tentativa de censura na escola (no Distrito Escolar Island Trees, no Estado de Nova York, EUA).

O conselho escolar argumentava que “é nossa obrigação moral proteger as crianças das nossas escolas contra este perigo moral, além certamente dos riscos médicos e físicos”.

Os riscos a que eles se referiam eram livros “antiamericanos, anticristãos, antissemíticos e puramente indecentes”. A acusação de antissemitismo referia-se ao romance O Faz-Tudo (Ed. Record, 2006), do romancista judeu Bernard Malamud (1914-1986).

Mas o tribunal concluiu, com base na Primeira Emenda à Constituição americana, que os “conselhos escolares locais não podem retirar livros das bibliotecas escolares simplesmente porque eles não gostam das ideias contidas nesses livros”. Mas isso não impediu as tentativas de proibição.

Um dos principais temas que causam proibições de livros nas escolas e bibliotecas americanas é o sexo. “Os Estados Unidos parecem ter muita preocupação com sexo”, segundo o escritor James LaRue, quando era diretor do Escritório de Liberdade Intelectual da Associação Americana de Bibliotecas, em 2017.

Tradicionalmente, sexo significava obscenidade. Isso levou o juiz americano Potter Stewart a lançar sua famosa definição do que é “pornografia explícita” em um processo judicial em 1964: “Eu sei quando a vejo”.

Mas, hoje em dia, “sexo” em proibições de livros significa mais frequentemente sexualidade e identidade de gênero. Os três livros mais contestados de 2021 nos Estados Unidos foram questionados devido ao seu conteúdo LGBTQIA+.

Isso traz à discussão a ideia de que certos livros são proibidos para proteger os jovens, não como tentativa de purga ideológica. E demonstra a falta de imaginação dos censores, que defendem que a exibição (por exemplo, de pessoas transgêneros) é que causa o fenômeno e não o contrário.

Esta concepção está ligada à crença de que as coisas de que não gostamos podem ser ignoradas com segurança – basta não as vermos impressas. Um livro que é presença constante entre os 10 mais citados na lista de livros proibidos nos Estados Unidos é o clássico moderno O Olho Mais Azul (Ed. Companhia das Letras, 2019), da escritora americana Toni Morrison (1931-2019), devido à sua descrição de abuso sexual infantil.

Mas a censura literária nos Estados Unidos tem uma longa história. Sua primeira vítima famosa foi o romance antiescravagista A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe, publicado em 1852.

Em 1857, um homem negro de Ohio (EUA), Sam Green, foi “julgado, condenado e sentenciado a 10 anos de prisão na penitenciária” por “estar de posse de A Cabana do Pai Tomás“. O fato de que a obra atualmente é criticada com mais frequência pelo lado progressista do espectro político, por retratar os personagens negros de forma estereotipada, é uma reviravolta da história.

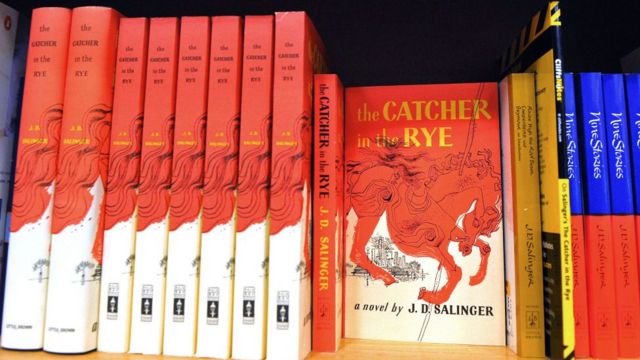

Quanto mais importante for um livro, maior a probabilidade de que ele atraia a atenção dos censores. Um livro que vem sendo questionado regularmente nos Estados Unidos é O Apanhador no Campo de Centeio (Ed. Todavia, 2019), do escritor americano J. D. Salinger (1919-2010).

Um professor foi demitido em 1960 por ensinar sobre a obra, que depois foi retirada das escolas nos Estados de Wyoming, Dakota do Norte e Califórnia, nos anos 1980.

O argumento para a proibição do romance de Salinger é tipicamente por profanidade e linguagem obscena, embora sua frase de abertura, com tudo aquilo “meio David Copperfield”, possa parecer antiquada hoje em dia.

A proibição de livros é uma atividade ampla, que reúne livros que normalmente não andam juntos. Ela engloba um pouco de tudo, desde ficção popular (como Peter Benchley, Sidney Sheldon e Jodi Picoult) até clássicos consagrados (Kurt Vonnegut, Harper Lee e Kate Chopin).

Ela tem mais alvos que um torneio de arco e flecha, que vão desde acusações de veneração do ocultismo (a série Harry Potter) até o ateísmo (O Estranho Caso do Cachorro Morto, de Mark Haddon – Ed. Record, 2004).

Mas, evidentemente, há esperança. A publicidade trazida pela Semana dos Livros Proibidos, por exemplo, leva esses livros e a questão da censura para os holofotes.

E existe o chamado “Efeito Streisand” – tentar proibir livros faz com que mais pessoas tomem conhecimento da sua existência. Nos Estados Unidos, algumas livrarias Barnes and Noble mantêm mesas de livros proibidos e seu website tem uma categoria separada para eles.

No Reino Unido, uma feira de livros raros na Galeria Saatchi, em Londres, exibiu e colocou à venda edições raras de livros proibidos, desde um raríssimo exemplar autografado de O Apanhador no Campo de Centeio (ao preço de 225 mil libras, ou cerca de R$ 1,34 milhão) até o clássico Das Revoluções das Esferas Celestes, de Nicolau Copérnico, que escandalizou a Igreja Católica em 1543, ao sugerir que a Terra não era o centro do sistema solar (cotado em 2 milhões de libras, ou cerca de R$ 11,9 milhões).

Mas a eterna vigilância, não só da Associação Americana de Bibliotecas, mas de todos os leitores, em todas as partes do mundo, é o preço de manter nossas ideias vivas. Como nos conta a história dos Livros Sibilinos, livros podem ser queimados, seu conhecimento pode ser perdido e nada dura para sempre.