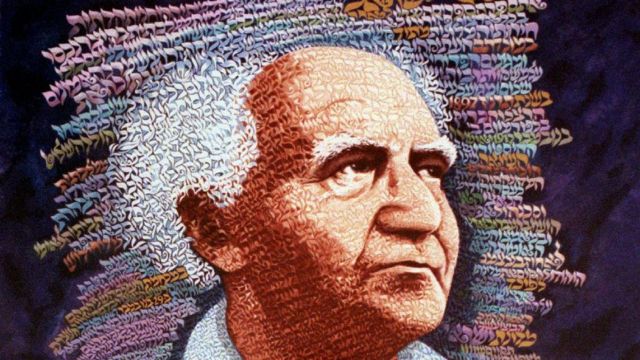

Quem foi David Ben-Gurion, o líder que proclamou a existência do Estado de Israel em 1948 e o governou por mais de 13 anos

David Ben-Gurion faz parte de um seleto grupo de líderes mundiais cujos nomes estarão para sempre associados à fundação de seus países.

Em 14 de maio de 1948, ou, mais apropriado ao caso, no dia 5 do mês Iyar do ano 5708, no calendário judaico, foi ele quem leu a Declaração de Independência de Israel no Museu de Tel Aviv.

Naquele dia, o Mandato Britânico da Palestina expirava legalmente; as forças britânicas ainda não tinham partido e os Estados Unidos pressionavam para atrasar a proclamação.

Mas Ben-Gurion estava determinado a concretizar o que considerava “o direito natural do povo judeu de ser senhor do seu próprio destino, como todas as outras nações, num Estado soberano próprio”, segundo o documento.

O primeiro rascunho havia sido encomendado por ele, duas semanas antes e, após diversas revisões por parte de figuras religiosas e seculares, foi Ben-Gurion o encarregado de finalizá-lo.

Foi ele também quem criou o conselho que viria a proclamar a existência de Israel e que inicialmente governaria o país, com representantes de uma ampla parte do movimento de libertação nacional, de quem exigiu a adaptação dos nomes para o hebraico (Golda Meyerson tornou-se Golda Meir, por exemplo).

Suas impressões digitais ficaram em cada passo da criação do Estado e permaneceriam depois, quando assumiu o país como primeiro-ministro e ministro da Defesa.

Por isso é lembrado em Israel como “o pai da nação”.

De Gruen a Ben-Gurion

David Gruen — seu nome durante 24 anos, até mudar para Ben-Gurion — nasceu em 1886, na Polônia czarista.

Ele cresceu no meio de um profundo antissemitismo europeu e foi atraído pelos ideais do ainda incipiente movimento sionista — que procurava um território próprio para os judeus — do qual o seu pai era líder na cidade de Płońsk.

Em 1906, Ben-Gurion emigrou para a Palestina controlada pelos otomanos e virou trabalhador agrícola. Lá, colocou em prática a filosofia que inspiraria os sionistas nas quatro décadas seguintes.

A ideia era cultivar a terra com as próprias mãos para criar “novos judeus”, diferentes dos que, ao longo de séculos, formaram-se fazendo trabalhos não-manuais.

E assim o fez, com orgulho. Mas logo percebeu que seu destino estava na política, e não na lavoura.

Sua missão, acima de tudo, era conseguir a independência política dos judeus daquela terra, como ficou registrado, graças a seus esforços, na declaração de 1907 do partido socialista ao qual era filiado, o Poale Zion.

Para se preparar para o papel político, Ben-Gurion foi estudar Direito na Turquia, que acreditava poder ser um aliado do futuro Estado de Israel. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, no entanto, ele foi expulso do Império Otomano.

Ben-Gurion viajou, então, para Nova York, nos EUA, onde se casou com Pauline Munweis e seguiu promovendo a causa sionista, até o governo britânico publicar a Declaração Balfour em 1917, prometendo aos judeus um lar nacional.

Pouco depois, alistou-se na Legião Judaica do Exército Britânico e retornou ao Oriente Médio para se juntar à guerra pela libertação da Palestina do domínio otomano.

Quando a legião chegou, os britânicos já tinham derrotado os otomanos. Começou então o trabalho de criação do lar nacional para os judeus.

Os pilares

Fiel à convicção de que o trabalho seria a base do Estado judeu, Ben-Gurion estabeleceu, em 1920, a Federação Geral dos Trabalhadores da Terra de Israel, ou Histadrut.

A organização rapidamente se tornaria uma espécie de Estado dentro do Mandato Britânico, expandindo sua atuação para o setor de bancos, planos de saúde, cultura, agricultura, esportes, educação, seguros, transportes, agências de emprego, grupos e cooperativas de todos os tipos.

Não foi apenas um elemento-chave na criação de Israel, mas um dos seus pilares até a década de 1980, quando o país começou a se distanciar de uma economia socialista.

Ben-Gurion encorajou, ainda, o desenvolvimento de uma força militar na Palestina.

Quando a Segunda Guerra Mundial começou, ele incentivou os judeus a lutar pelos Aliados, enquanto organizava uma agência clandestina para contrabandear judeus que fugiam do Holocausto nazista.

Depois da guerra, a violência de grupos judaicos contra os britânicos, que anos antes tinham mudado de posição e colocado obstáculos no caminho da população judaica, aumentou.

Embora Ben-Gurion tivesse apoiado a luta armada, no começo, ele condenou grupos de extrema direita que cometeram atos cruéis e indiscriminados.

E, uma vez alcançada a independência, ele defendeu que todos os grupos armados fossem dissolvidos e passassem a fazer parte das Forças de Defesa de Israel.

A nova força logo entrou em ação, ao lutar e derrotar os exércitos dos países árabes que tentavam invadir o novo Estado.

Em todas as frentes

No mesmo 14 de maio de 1948, Jerusalém foi sitiada pela Legião Árabe da Cisjordânia. No norte, os assentamentos judaicos foram atacados pelas forças sírias e iraquianas, enquanto no sul o país era invadido pelos egípcios.

Em um momento de grande provação, o líder de 62 anos assumiu, colocando-se no comando das operações militares e tornando-se primeiro-ministro e ministro da Defesa.

Embora algumas das suas decisões tenham sido questionáveis, no final Ben-Gurion encheu-se de glória por ter vencido a primeira campanha judaica desde a de Judas Macabeu, 2 mil anos antes.

Isso fez dele uma figura quase mítica para muitos: o sábio patriarca que garantiria a sobrevivência do país ao triunfar sobre numerosos inimigos.

Mas o sucesso de uns foi a condenação de outros.

Para os árabes palestinos, que rejeitaram a divisão do território aprovada pelas Nações Unidas, foi o início da Nakba, a catástrofe que vivem desde então.

Antes da guerra de 1948, 1,4 milhão de palestinos viviam no Mandato Britânico da Palestina, e 900 mil deles habitavam o território que se tornou o Estado de Israel.

A maioria dessa população, entre 700 mil e 750 mil pessoas, foi expulsa ou fugiu para além da fronteira — para a Síria, o Líbano, o Egito ou a Cisjordânia — ou para áreas controladas pelos exércitos árabes envolvidos na guerra (a Cisjordânia e a Faixa de Gaza).

Com raras exceções, não foi permitido que regressassem a suas casas e terras, uma decisão política israelense elaborada ainda durante a guerra.

Para os palestinos, a Nakba foi um processo que nunca terminou, e durante os primeiros anos, Ben-Gurion esteve à frente das decisões que os afetavam.

Após a Guerra da Independência, Ben-Gurion adotou uma política de retaliação rápida e dura contra as incursões árabes contra Israel, o que muitas vezes levantou alertas da ONU e fortaleceu a rejeição contínua por parte dos Estados vizinhos.

Em março de 1949, Ben-Gurion tornou-se oficialmente primeiro-ministro do governo regularmente constituído de Israel.

Desde então, e até a década de 1960, ele governou a vida política em Israel com quase total controle, embora tivesse vários inimigos políticos, principalmente devido ao fato de ser socialista e secular.

Sua popularidade beirava a veneração entre uma ampla faixa de grupos do país, de modo que a autoridade dele para decidir e prevalecer em questões de Defesa e, portanto, também em Relações Exteriores, foi aceita.

Várias vezes, quando não conseguia convencer as sucessivas coligações a fazerem o que queria, Ben-Gurion renunciava e ia para a sua cabana no kibutz Sde Boker, mas muitas vezes bastava que ameaçasse sair do governo para obter o que desejava.

Houve apenas uma ocasião, em 1953, em que se declarou “cansado, cansado, cansado” e deixou a política por 14 meses, até ser convidado a retornar a Jerusalém como ministro da Defesa.

Pouco depois, em novembro de 1955, voltou ao cargo de primeiro-ministro.

Foi então que Israel adotou uma política que levou a outra guerra e ao momento mais sombrio da carreira de Ben-Gurion.

Derrota e vitória

Convencido de que a maior ameaça a Israel seria um iminente ataque do Egito, que havia recebido armas da União Soviética, ele lançou uma “guerra preventiva” contra o exército egípcio, com o apoio da França e do Reino Unido.

As forças francesas e britânicas, que queriam tomar o Canal de Suez, triunfaram inicialmente, mas os EUA se enfureceram com a agressão e apoiaram a exigência feita pela ONU de que todos os invasores se retirassem do Egito.

Isso, mais as ameaças de intervenção da União Soviética, fez com que o plano ruísse de uma forma que foi, no mínimo, vergonhosa.

Ben-Gurion tentou pressionar por concessões, mas deu de cara na parede e não teve escolha senão aceitar uma derrota à qual só sobreviveu graças à sua resiliência.

Quatro anos depois, ele desafiou novamente a opinião mundial quando decidiu julgar Adolf Eichmann, o coronel da Gestapo que enviou milhões de judeus para campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial.

O sequestro do líder nazista na Argentina provocou críticas, e a perspectiva de que fosse julgado em Israel, gerou preocupação: acreditava-se que Eichmann só conseguiria um julgamento justo em um tribunal alemão ou internacional.

Ben-Gurion foi acusado de ser arrogante quando declarou que Israel era, “do ponto de vista moral”, o único lugar onde Eichmann poderia ser julgado.

E as provas absolveram Ben-Gurion.

O julgamento foi televisionado em 1961 e o mundo viu os juízes fazerem um trabalho tão impecável que Robert Servatius, o advogado alemão de Eichmann, admitiu que o réu teve um julgamento mais justo do que teria na Alemanha Ocidental.

O já elevado status de Ben-Gurion em Israel foi então reforçado.

Parecia que o reinado dele, por mais controverso que fosse, não chegaria ao fim.

Mas ele acabou sofrendo o destino amargo dos estadistas que permanecem no cargo durante tempo demais: os erros do passado voltaram a assombrar e os seguidores, fartos, passaram a dizer “basta”.

Em 1963, ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro.

Durante os últimos anos como primeiro-ministro, Ben-Gurion voltou a estender a mão “a todos os Estados vizinhos e a seus povos, numa oferta de paz e boa vizinhança”, como havia dito na Declaração de Independência.

Mas nada rendeu frutos, embora ele tenha dado início a vários planos para manter conversas secretas com líderes árabes, com o objetivo de estabelecer a paz no Médio Oriente.

Ben-Gurion finalmente se aposentou da política, aos 84 anos, em 1970.

Ele conseguiu perceber sinais dos traumas internos que mais tarde assolariam Israel.

Após a guerra de 1967, ele se opôs à manutenção de territórios árabes para além de Jerusalém.

O susto da Guerra do Yom Kippur em 1973, quando o ataque combinado de forças egípcias e sírias, em duas frentes diferentes, apanhou Israel despreparado, foi um perigoso sinal de arrogância e complacência, na opinião de Ben-Gurion.

Essas duas características eram consideradas abomináveis para um homem obcecado pelo ideal de trabalho duro.

Ele morreu dois meses após o fim da guerra, aos 87 anos.

Ben-Gurion foi, até o fim, um homem de energia — física e intelectual — prodigiosa, “quase violentamente vivaz”, segundo o autor israelense Amos Oz.

Ele falava russo, iídiche, turco, francês e alemão. Lia árabe e estudou espanhol. Aos 56 anos, aprendeu grego para ler a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento; aos 68, aprendeu sânscrito para ler os Diálogos de Buda.

Ele praticava ioga nas areias do Mediterrâneo e, apesar dos comentários irônicos gerados pelas fotografias que o mostravam de cabeça para baixo, seus amigos diziam que Hazaken, ou o Velho, como era carinhosamente chamado, costumava ser mais inteligente de cabeça para baixo que a maioria de seus oponentes de cabeça para cima.

Com o passar dos anos, as críticas a Ben-Gurion foram perdendo espaço para a imagem de um personagem imponente, que tinha uma visão e que contribuiu como poucos para concretizá-la.

Mas como sua vida está intimamente ligada à criação de Israel, ele é tão amado e odiado quanto o país que ajudou a criar.