Aborto: o que levou a Igreja Católica a considerar essa prática pecado no século 19

Edison Veiga

Aborto e Igreja. Geralmente há polêmica quando essas duas palavras aparecem juntas. E o assunto voltou à tona com a eleição de Joe Biden. Segundo católico em toda a história a ocupar o posto de presidente dos Estados Unidos, sua postura favorável ao direito ao aborto — legalizado no país desde 1973 — tem feito setores mais conservadores do episcopado no país cobrarem um posicionamento da Igreja, que poderia impedi-lo de comungar, por exemplo.

Mas se discussões sobre o “certo” ou o “errado” na prática de interrupção voluntária de gravidez aparecem em documentos da Igreja Católica desde o início do cristianismo, a incisiva postura atual, em que aquele que pratica o aborto está automaticamente condenado à excomunhão, é bem mais recente.

Apesar de coerente teologicamente, tudo indica que seja consequência de pressão política alheia ao próprio Vaticano. Graças à proximidade — com interesses de ambas as partes — entre o papa Pio 9º (1792-1878) e o imperador francês Napoleão 3º (1808-1873).

“Em 1869, a Igreja Católica posicionou-se contra todos os abortos a pedido de Napoleão 3º, da França, onde a população estava em declínio”, escreve o pesquisador William F. Loomis (1940-2016), professor de biologia da Universidade da Califórnia, em seu livro Life As It Is – Biology For The Public Sphere (A Vida Como Ela É – Biologia para a Esfera Pública, em tradução livre).

“Papa Pio 9º declarou que a vida começa na concepção e deve ser protegida depois disso”, prossegue ele. “Na tradição judaica, o feto é parte da mãe […]; entretanto, há passagens nas escrituras que consideram o primeiro respirar como o início da vida.”

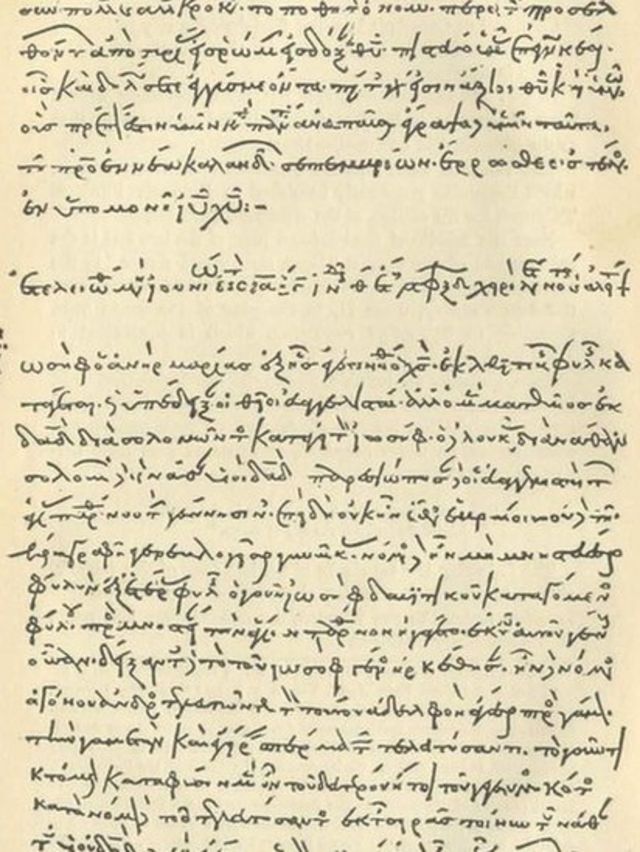

Em documento publicado pela Igreja em outubro de 1869, dois meses antes do início do Concílio Vaticano 1º, a definição é clara e concisa: “procurantes abortum, effectu sequuto”. Ou, em tradução livre: “obter um aborto, seguindo-se o feito”. É um dos itens sob a pena de excomunhão latae sententiae, ou seja, automaticamente, por força da própria lei.

“Até Pio 9º, cometer o pecado do aborto era considerado um erro grave, uma ação não ética que devia ser condenada e combatida. Mas não tinha essa conotação tão pesada, que levasse a ser considerada, de imediato, a excomunhão”, contextualiza o bioeticista Alexandre Martins, professor na Universidade Marquette, de confissão católica, nos Estados Unidos.

“Ele começa essa visão, que vai chegar ao primeiro Código de Direito Canônico, promulgado em 1917”, explica. “Vem essa condenação direta do aborto, com pena de excomunhão direta pelo fato em si, a pena máxima da Igreja Católica.”

Martins pontua que o pontificado de Pio 9º acabou balizando a influência do entendimento contemporâneo que o catolicismo tem sobre a questão. “Tornou-se preto no branco, sem nenhum espaço para a possibilidade do aborto. [Desde então,] o aborto na Igreja Católica é condenado a qualquer momento, a [ideia de] dignidade do ser humano ficou atrelada à concepção, e por conta dessa dignidade há uma obrigação de proteger o inocente e vulnerável”, comenta ele.

Relação com a França

Era um momento bastante tumultuado, o de Pio 9º à frente da Igreja. A península itálica vivia uma série de conflitos — que culminariam na unificação do país e a formação do Estado italiano moderno.

Nesse contexto, a Igreja perdia poder político, estatal e militar. “Havia os chamados Estados Pontifícios”, esclarece Martins. “O papa tinha até Exército, mas foi pouco a pouco perdendo [as terras]. Havia uma relação com [o imperador francês] Napoleão 3º, que protegia os Estados Pontifícios.”

Pio 9º teve uma postura bastante reacionária frente ao mundo que se abria à modernidade no século 19, condenando as ideias liberais, o relativismo moral, a secularização e a separação entre Igreja e Estado — cerne dos ideais republicanos contemporâneos. “A questão do aborto entra aí [nesse contexto], com ele condenando e rejeitando o novo mundo que estava florescendo”, pontua Martins. “Um mundo mais leigo e sem a tutela da Igreja. Ele vai ser o primeiro [papa] a condenar de modo mais explícito o aborto, criando uma punição.”

Conforme explica o historiador Paulo Debom, professor do Centro Universitário Celso Lisboa, depois que a Revolução Francesa, em 1789, precipitou uma ruptura forte entre a Igreja e o Estado, ao longo do século 19 houve uma reaproximação.

“Na proposta de governo de Napoleão 3º existia uma aliança muito forte com a Igreja Católica, de certa forma uma continuidade do período de Napoleão [o 1º]”, afirma ele. “Há uma percepção [do governo] de que, com muitos católicos na população francesa, se fosse mantida a postura de afastamento, separação e combate ao catolicismo, haveria muitos problemas de popularidade. É uma jogada clara.”

“[Por isso,] Napoleão 3º, diante dos estados italianos em conflitos constantes pelo processo de unificação e [vendo] a Igreja Católica sob ameaça, para garantir o apoio do povo francês, ele declarou apoio à Igreja Católica e deixou muito claro que, em seu governo, colocaria os exércitos franceses em defesa dos Estados Pontifícios”, narra Debom.

No meio do cenário, há um problema vivido pela França: o país experimentava um crescimento demográfico muito baixo, se comparado a outras nações europeias do período. Em um estudo publicado originalmente em 1974, o demógrafo, economista e sociólogo Éttiene Van de Walle (1932-2006), professor na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, concluiu que a taxa de natalidade — ou seja, o número de nascidos vivos por mil habitantes — caiu de 40 para 30 no século 19. No mesmo período, a média europeia era de 45. Em 1900, a taxa de natalidade na Alemanha era de 35, enquanto a França chegava a 22 nascimentos por mil.

“Ao longo do século 19, a natalidade [na França] vai se manter a um nível apenas suficiente para a população seguir em um número constante”, pontua o pesquisador, em artigo publicado em 1986. “A esta época, a França se distingue dos demais países da Europa pela estagnação ou mesmo declínio de sua população rural.”

Segundo levantamento do economista Alain Clément (1953-2016), professor na Universidade de Tours, na França, considerando as potências europeias, a população francesa representava 40% do total em 1700. Em 1890, apenas 12%.

Em 1867, a taxa de fertilidade na França era de 3,03 filhos nascidos vivos por casamento. Era inferior a Prússia (3,84), Holanda (4,04), Inglaterra (3,77) e Itália (4,55). Responsável por organizar os censos franceses de 1856, 1861 e 1866, o estatístico Alfred Legoyt (1812-1855) chegou a escrever que a nação era “o país da Europa cuja população cresce mais lentamente” e avaliou, de acordo com a perspectiva da época, que o fraco aumento da população fazia com que a França estivesse “ficando para trás”.

Várias são as explicações possíveis para o fenômeno. Debom aposta no momento histórico conturbado. “Penso logo em todas as ondas revolucionárias que aconteceram [na França, ao longo do século 19], justamente por péssimas condições de vida da maior parte da população. A Revolução Industrial toma corpo, e você tem massas e massas de pessoas, originalmente camponesas, jogadas para fora de suas terras e levadas a ocupar as filas dos operários nas fábricas”, afirma o historiador. “É um período de muita miséria. O baixo crescimento demográfico pode ser decorrência da péssima condição de vida.”

Em artigo, Clément fala em aspectos culturais e psicológicos que teriam causado essa baixa fertilidade. Lembra que o país vivia um êxodo rural e as condições mais difíceis funcionavam como um “freio preventivo [à procriação]”. Citando autores da época, ele argumenta que “a baixa fecundidade” poderia ser “fruto de um desejo de melhorar o padrão de vida”.

“A ‘esterilidade sistemática’ estaria ligada ao desejo de manter um certo padrão de vida”, escreve o economista.

Mas havia também uma questão legal cuja origem remetia ao Código Civil outorgado por Napoleão Bonaparte (1769-1821) em 1804. A legislação passava a reservar um tratamento aos herdeiros, garantindo que as sucessões fossem mais justas. Ou seja: não podia mais valer a tradição histórica, em que o pai reservava ao filho mais velho suas posses — automaticamente relegando os demais a papéis secundários ou mesmo à sina de viverem como agregados. As terras precisavam ser divididas, em partes iguais.

“A ausência de liberdade testamentária e a consequente obrigação de tratar os herdeiros em pé de igualdade levam a uma dispersão da propriedade, que só pode ser evitada controlando a fertilidade”, aponta Clément.

O economista e político francês Michel Chevalier (1806-1879) escreveu, na época, que, “a razão deste fenômeno [da queda da natalidade] é muito fácil de explicar”. “O dono quer fugir das necessidades de uma partilha que reduza os coparticionadores à porção mínima”, argumentou. “Em nossa sociedade moderna, o filho único substitui o filho mais velho.”

Para o governo de Napoleão 3º, presidente de 1848 a 1852 e imperador de 1852 a 1870, a questão populacional era um grande problema. De acordo com o entendimento da época, era preciso um crescimento demográfico para aumentar a produção, tanto a agrícola quando a industrial, incipiente.

Clément ressalta que foram diversas tentativas de “higiene pública” e “arranjos institucionais” para que a população da França não decaísse ainda mais. Em seu livro Storia dell’Aborto, a jurista italiana Giulia Galeotti conta que as leis napoleônicas, ao trazer para a esfera civil os registros de nascimento, casamento e óbito, tirando a incumbência das paróquias, possibilitaram um maior controle estatal sobre a realidade demográfica, possibilitando “combater as causas do despovoamento”.

Já que havia uma boa relação com o papa, por que não pedir uma ajuda também?

Primeiros cristãos

A condenação ao aborto, embora nunca tivesse aparecido de forma tão contundente como a feita por Pio 9º, é algo coerente à história do catolicismo. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o historiador, filósofo e teólogo Gerson Leite de Moraes, avalia essa postura como “revolucionária” nos primeiros anos do cristianismo.

“Naquele momento, tratava-se de uma religiosidade marginal dentro de um império romano extremamente poderoso”, contextualiza. “Continuação cultural do que chamamos de sociedade clássica, ou greco-romana, havia ali o regime do patria potestas.”

Nesse sentido, todo o poder familiar emanava do pai, da figura masculina. “Ele tinha direito ao infanticídio, praticado, por exemplo, quando nascia uma criança indesejada, com algum tipo de deficiência, ou uma segunda filha mulher. Quase nenhuma família romana na Antiguidade criava duas meninas”, comenta o historiador.

É esse pai que também podia autorizar o aborto. “A sociedade greco-romana era uma sociedade abortista. Nesse sentido, podemos dizer que o cristianismo foi revolucionário, porque ousou lutar contra o aborto desde muito cedo”, comenta. “O cristianismo tem essa glória: ter defendido desde suas origens o direito de todo ser humano à vida. Isso explica, segundo alguns teóricos, a adesão de muitas mulheres ao cristianismo [nesse período inicial]. E como essas mulheres ficavam com a responsabilidade de educar os filhos, acabavam educando-os na fé cristã. Isso contribuiu para que o cristianismo crescesse, se institucionalizasse como religião e se tornasse poderoso.”

“O fato de [os cristãos] não fazerem abortos, ajudou a população cristã a aumentar”, concorda Martins.

Então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal croata Franjo Šeper (1905-1981) publicou um documento em 1974 lembrando que “a tradição da Igreja sempre considerou a vida humana como algo que deve ser protegido e favorecido, desde o seu início, do mesmo modo que durante as diversas fases do seu desenvolvimento”. “Opondo-se aos costumes greco-romanos, a Igreja dos primeiros séculos insistiu na distância que, quanto a este ponto, separa deles os costumes cristãos”.

Ele cita o Didaché, um texto de 16 capítulos, escrito no primeiro século da Era Cristã e que funcionava como uma espécie de catecismo para os primeiros praticantes da então nova religião. “No livro […] diz-se claramente: ‘Tu não matarás, mediante o aborto, o fruto do seio; e não farás perecer a criança já nascida'”, afirma.

“É uma clara posição de um documento cristão em que há uma condenação textual tanto do aborto quanto do infanticídio”, comenta Moraes.

Igreja e aborto

Da posição contrária ao aborto até a pecaminização categórica promulgada por Pio 9º, a distância não está somente na penalização radical com excomunhão automática. Há toda uma discussão teológica e filosófica sobre quando, de fato, começaria a vida — discussão que, de certa forma, ainda embasa argumentos pró e contra a interrupção voluntária da gravidez até hoje.

Prolífico autor dos primórdios do cristianismo, Tertuliano (160-220) qualificava o aborto como “homicídio antecipado”. “Já é homem aquele que o será. Essa expressão do Tertuliano focalização a motivação da condenação do aborto voluntário nos ensinamentos da patrística de maneira geral”, frisa Moraes.

Em uma época em que era difícil determinar o início da gravidez, as discussões teológicas procuravam responder em que momento haveria “a infusão da alma” sobre o feto, ou seja, a “transformação do ser em uma pessoa”. “[Desde o princípio] havia os que imaginavam que na própria concepção você já tem uma pessoa, recuperando a questão aristotélica do ato e da potência, com a ideia de que uma semente não é uma árvore mas tem o potencial para se tornar uma.

Assim como Tertuliano, os teólogos Basílio de Cesareia (329-379) e Gregório de Nazianzo (329-389) defendiam a “animação imediata” — ou seja, que o início do ser humano ocorria na concepção. “Tertuliano argumentava que nós temos tanto corpo quanto a alma sendo acolhidos e elaborados e aperfeiçoados juntos”, contextualiza Moraes.

Santo Agostinho (354-430), contudo, trouxe elementos para que essa ideia passasse por revisões — e suas reflexões acabaram embasando um entendimento bastante corrente ao longo de toda a Idade Média. Para ele, a alma exigiria uma forma apropriada para ser inserida.

Isso significava que o feto precisaria já estar melhor formado, preparado para receber a alma. Séculos adiante, Tomás de Aquino (1225-1274) ecoa esse mesmo princípio. “A filosofia escolástica chega a fixar o início da forma humana no quadragésimo dia [de gestação] para os homens e no octagésimo para as mulheres”, explica Moraes.

Em seu livro Uma História Não Contada: A História das Ideias Sobre o Aborto na Igreja Católica, a filósofa e teóloga norte-americana Jane Hurst (1948-1972) entende a pecaminização do aborto por conta da questão sexual. Não é a única voz nesse sentido — há pesquisadores que apontam que, no âmago do discurso do cristianismo primitivo estava, na verdade, o fato de que o aborto era praticado para esconder traições. Ou seja: o que estava sendo condenado era o adultério e não a interrupção voluntária da gravidez.

“A Igreja sempre se opôs ao aborto não apenas porque suspeita que se trata de um homicídio — o que continua sendo discutido — mas também porque ele revela um pecado sexual”, escreve ela. “A Igreja ensina que todo ato que pretende separar a união sexual da procriação é pecaminoso. […] O aborto realizado voluntariamente indica que os parceiros sexuais não se uniram com a intenção de procriar.”

Hurst defende que, nesse sentido, a gênese da ideia estaria relacionada a “questões de penitência”, procedendo da “função legislativa da Igreja”. “Se o aborto está sendo usado para esconder irregularidade sexuais, então é pecado e exige que a pessoa pecadora faça penitência para que seja perdoada desses erros”, argumenta a autora.

“Existia, nesse período antigo, amplo acordo quanto ao fato de o aborto ser um pecado quando utilizado para ocultar evidências dos pecados de fornicação e adultério”, aponta. Ela cita, em seu livro, um texto de São Jerônimo (347-420). “Outras pessoas tomam poções para garantir a esterilidade e são culpadas do assassinato de um ser humano ainda não concebido. Outras, quando descobrem que ficaram grávidas através do pecado, abortam usando drogas. Com frequência, elas mesmas morrem e são levadas à presença das autoridades do mundo inferior culpadas de três crimes: suicídio, adultério contra Cristo e assassinato de uma criatura não nascida”, afirmou o religioso.

Essa é a postura da organização Católicas pelo Direito de Decidir, grupo que configura uma voz dissonante à posição oficial atual da Igreja. A direção brasileira do movimento foi procurada pela reportagem e preferiu responder com dois artigos previamente escritos. “Nos primeiros séculos do cristianismo, a preocupação central — da Igreja, como do Estado — era com a constituição do casamento monogâmico como regra para toda a sociedade”, afirma, em trecho de um dos textos, a socióloga Maria José Rosado, professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e presidente da organização.

“No império romano, estabeleceram-se leis que desencorajavam o concubinato. O primeiro concílio do Ocidente, realizado no século 4, antes mesmo da oficialização do cristianismo por Constantino — o Concílio de Elvira — estabelece penas religiosas severíssimas para as transgressões à fidelidade conjugal. Tanto a Igreja quanto o Estado impunham penas mais duras para os casos de adultério do que para os de homicídio”, prossegue a socióloga.

“Assim, a punição do aborto, durante os seis primeiros séculos do cristianismo, não era referida, em primeiro lugar, ao feto cuja vida seria tirada, mas ao adultério que o aborto revelava”, argumenta Rosado. “Pode-se pois concluir que para o cristianismo, como para a lei romana, a afirmação do casamento monogâmico como única união legítima, era mais importante como fundamento social do que a proteção da vida.”

“O que podemos dizer é que a condenação ao aborto é uma constante no ensinamento moral da Igreja. A partir do século 4, a temática começa a aparecer em concílios […]. Com o passar do tempo, não poucos autores admitem uma gravidade de culpa. Mas depende de quando esse aborto é feito”, diz Moraes.

“A questão do aborto nos documentos da Igreja tem variações significativas, mas o mais importante é a linguagem para sua condenação”, contextualiza Martins. Sisto 5º (1521-1590), em seu pontificado, reviu a postura medieval e passou a entender que não importava o estágio da gravidez, uma interrupção intencional não devia ser aceita. “Mas seu sucessor, Gregório 14 [(1535-1591)], rejeita essa perspectiva e volta a manter a distinção do aborto, como algo diferente [se praticado] no começo [da gestação]”, conta o bioeticista.

Entre idas e vindas, o que predominava até o século 19, conforme ressalta Rosado, era esse entendimento de que “só haveria aborto pecaminoso quando o feto estivesse totalmente formado”. E a condenação, nos casos em que havia, era moral e teológica, sem nenhuma sanção como a determinada por Pio 9º.

“[O papa, em 1869] declara que o aborto é pecado em qualquer situação e em qualquer momento em que se realize. Pela primeira vez, papa e teólogos coincidem, rechaçando a teoria da ‘hominização retardada’ para assumir a da ‘hominização imediata'”, explica a socióloga. “Isto é, a tese de que desde o momento da concepção existe uma pessoa humana e, portanto, atentar contra ela é homicídio.”

“Até essa data, essa questão havia sido controvertida na Igreja. Note-se que isso ocorre no mesmo período em que a Igreja tem necessidade, por razões de política interna e externa, de afirmar o poder papal, através da proclamação do dogma da infalibilidade”, contextualiza ela.

Ciência e fé

Após a excomunhão para o procurantes abortum, effectu sequuto, a Igreja se manteve firme em seu posicionamento. “Os papas recentes, em particular João Paulo 2º [(1920-2005)], encaram o aborto como o auge da desumanização dos comportamentos”, explica o biólogo e sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP. “A ‘cultura da morte’ é uma situação em que as pessoas são reduzidas a números e engrenagens num sistema socioeconômico que não se preocupa com elas. Assim, cada pessoa pode ser descartada ou substituída quando não interessa ao sistema.”

Essa ideia, como pontua Ribeiro Neto, foi chamada de “cultura do descarte” pelo papa Francisco. “O fato da mãe não desejar mais a vida do próprio filho representa o ponto mais alto dessa desumanização, no qual as relações mais vitais deixaram de ser significativas.”

Ao observar as mudanças históricas da Igreja quanto aos entendimentos, o acadêmico vê uma coerência baseada no patamar científico de cada momento. “A doutrina católica segue o conhecimento médico da época”, argumenta ele. “O princípio é que toda vida humana é inviolável a partir do momento em que tem uma alma imortal, infundida por Deus.”

“Na Idade Média, acreditava-se que o feto só ganhava vida começava a se movimentar. Portanto, não tinha alma [até esse momento]. Com o tempo, concluiu-se que o feto já era uma nova vida, diferente daquela da mãe, a partir da concepção. E a Igreja mudou sua cronologia em relação ao aborto”, diz Ribeiro Neto. “A mudança foi de cronologia, não de princípio.”

Professor de bioética na Universidade de São Paulo (USP) e membro da Pontifícia Academia para a Vida, Dalton Luiz de Paula Ramos avalia a postura medieval como “coerente pelo fato de que naquela época só conseguiam constatar a existência do corpo [no caso, do feto] macroscopicamente observando”.

“Elio Sgreccia [(1928-2019), cardeal italiano, presidente da Pontifícia Academia para a Vida] costumava dizer que o que São Tomás de Aquino não tinha era microscópio, porque o conceito vai sendo constatado microscopicamente a partir do desenvolvimento dessas tecnologias, de observação, de exames.”

Para o bioeticista Martins, se a Igreja sempre condenou o aborto, antes de Pio 9º “havia mais espaço para interpretação, para ver que em alguns casos até poderia se recorrer a isso”. “Hoje, não mais”, pontua. “Mas, do ponto de vista moral, é muito importante entender que, na Igreja, a intenção conta muito. A intenção de cometer o ato faz parte da maneira de julgar a moralidade do ato, e isso é fundamental na Igreja.”

“Outro elemento é a questão da misericórdia. Apesar de a Igreja ter essa questão definida, há sempre a misericórdia: acolher e respeitar as pessoas que caíram nesse erro”, diz ele.

No caso de Biden, a polêmica baseia-se em um documento assinado pelo então cardeal Joseph Ratzinger, antes de se tornar papa Bento 16, quando ele ainda era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. “Ele elencava cinco exigências irrenunciáveis para a conduta dos políticos”, explica Ribeiro Neto. “O direito à vida; a proteção e promoção da família; a liberdade, em particular religiosa e de educação; a economia à serviço da pessoa; e a construção da paz.”

“Contudo, os grupos contrários ao aborto, principalmente nos Estados Unidos, frequentemente se atinham apenas à primeira exigência, criando o paradoxo de cristãos apoiaram políticos corruptos e mal-intencionados só porque esses se declaravam contrários ao aborto”, afirma o sociólogo. “Criou-se uma partidarização da questão. Republicanos condenavam o aborto, mas eram coniventes com o aquecimento global, com as guerras e contra a acolhida aos migrantes. Democratas fazem exatamente o contrário.”

“Como, na verdade, as cinco exigências são ‘irrenunciáveis’, a comunidade cristã está se dividindo por questões partidárias, em vez de buscar a unidade na busca do bem comum. Esse é o pano de fundo pelo qual alguns católicos querem uma condenação clara da conduta de Biden e o próprio Vaticano tem pedido um esforço para o diálogo em comunhão”, salienta Ribeiro Neto.