Como era o Brasil do 1º centenário da Independência, há 100 anos

Evanildo da Silveira

Como não poderia deixar de ser, o Brasil de 2022, quando se comemora o bicentenário da Independência, é diferente do de 1922, ano do centenário do Grito do Ipiranga. O país mudou bastante nesses 100 anos, mas não tanto como se poderia esperar ou imaginar.

Nesse período, é verdade, a indústria e a economia cresceram e se modernizaram, as mulheres (1932) e os analfabetos (1985) conquistaram o direito de voto, a produção agropecuária se tornou uma das maiores do mundo, a taxa de analfabetismo caiu de 65% para cerca de 7% e as comunicações (imprensa, rádio, TV, telefonia, internet) se expandiram, interligando todo o país e sua população — para citar apenas alguns exemplos de avanços.

Em contrapartida, muitas situações existentes naquela época e questões que eram debatidas então ainda permanecem atuais ou pouco avançaram. Assim como em 2022, em 1922 o Brasil sofria os efeitos de uma pandemia, no caso, a de gripe espanhola, que varreu o país entre 1918 e 1919, causando cerca de 35 mil mortes — um número grande para época, em um país que tinha 30 milhões de habitantes —, inclusive a do presidente eleito em 1918, Rodrigues Alves. As desigualdades sociais, a pobreza e o racismo também são questões da época, que perduram com poucas alterações até hoje.

A historiadora Claudia Wasserman, professora titular do Departamento de História, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), contextualiza o momento histórico do centenário da Independência.

Ela lembra que 1922 foi o último ano do mandato do presidente Epitácio Pessoa, marcado por revoltas contra as oligarquias mineira e paulista que eram dominantes na primeira república (1889-1930).

“Aquele ano representou uma inflexão na política oligárquica brasileira”, explica. “A crise que se estabeleceu a partir de então perdurou até 1930, com a revolução que marcou o fim da primeira república e o início da chamada Era Vargas.”

Entre os principais acontecimentos de 1922, Claudia destaca a Revolta Tenentista (os 18 do Forte de Copacabana e desdobramentos como a formação da Coluna Prestes), a fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), filiado à Terceira Internacional, a Semana de Arte Moderna, e o acirramento das lutas operárias com eclosão de greves em vários setores.

“O desenvolvimento do país dependia basicamente das exportações de café, por isso, a economia não ia bem, já que durante a Primeira Guerra Mundial a demanda pela exportação do produto havia decaído”, conta.

Ainda de acordo com Claudia, a industrialização existia, mas era ainda incipiente, e as oligarquias regionais controlavam as eleições que eram frequentemente fraudadas.

“Neste período, a dependência econômica acentuou-se e perpetuou a posição dos países da América Latina como periferia do sistema capitalista, fato esse aceito e aplaudido pelas elites locais e que nos traz, até hoje, consequências nefastas”, diz.

O colega de Claudia, o também historiador Luiz Alberto Grijó, coordenador de curso de História da UFRGS, acrescenta que a industrialização do Brasil traçou um arco a partir da década de 1920 até os dias de hoje. Primeiro houve um incremento muito grande, acompanhado por enormes deslocamentos populacionais internos no país, principalmente de nordestinos para o sudeste.

“Isso ocorreu com mais intensidade nas décadas de 40, 50, 60, com as pessoas se mudando para trabalhar como mão de obra nessa industrialização toda e nos serviços, que também se desenvolveram”, explica.

Nos últimos 20 ou 30 anos, está havendo, no entanto, segundo Grijó, uma reversão desse processo de industrialização.

“O Brasil, como aconteceu com a Argentina e com outros países, está passando por uma desindustrialização e se transformando novamente num grande agroexportador”, diz.

“Além disso, ao mesmo tempo, está se tornando também um exportador de produtos de origem extrativa, como minérios e recursos naturais, por exemplo. Estamos numa fase neoliberal do capitalismo. O que se tem observado, é que, nessa fase, o Brasil tem perdido espaço na produção industrial, cada vez mais e mais acentuadamente.”

A consequência mais direta disso é a expulsão de uma quantidade enorme de mão de obra do mercado de trabalho, ou seja, de trabalhadores que deixam de ser operários e têm que buscar emprego em outros tipos de empreendimento.

“Essas pessoas acabam se alocando ou se ocupando no mundo dos serviços, eventualmente como subempregados, sem emprego fixo, sem carteira assinada e sem outros direitos trabalhistas”, diz Grijó.

‘Desenvolvimento agroexportador‘

O doutor em História pela Universidade de São Paulo (USP) Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC (UFABC), dá mais informações para contextualizar o ano de 1922 e como o Brasil chegou ao que é hoje, principalmente na questão da industrialização.

“O país vivia o começo do esgotamento da República Velha, que tinha a hegemonia das oligarquias agrárias regionais e com mais de 80% de sua população vivendo no meio rural”, explica. “Havia pelo menos duas grandes contradições na estrutura econômico-social do país.”

A primeira, diz ele, era o padrão de desenvolvimento agroexportador, voltado para o mercado externo, o que tornava secundária a expansão do interno.

Com baixíssima produtividade, a redução de custos de produção para a obtenção de preços competitivos para o café e outros produtos aconteceu com pesado arrocho salarial e a quase inexistência de direitos trabalhistas.

“No entanto, havia, ao mesmo tempo, um diminuto e florescente setor industrial, em especial no sudeste, nascido a partir dos lucros de latifundiários que decidiram diversificar seus investimentos”, conta Maringoni.

Essa indústria, voltada para o mercado interno, tinha dificuldades para se expandir justamente pelo baixo poder aquisitivo da população, resultante do modelo agroexportador, prossegue o professor da UFABC.

“Ao mesmo tempo, as grandes cidades, em especial São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, com alta concentração de trabalhadores pobres, desempregados e ex-escravos, em sua maioria analfabetos e famintos, eram cada vez mais caldeirões sociais em ebulição, prestes a explodir”, diz.

Com isso, havia uma latência de revoltas sociais, que não raro aconteciam de fato.

“Há evidentes diferenças com o Brasil de hoje, mas a desindustrialização acelerada, o fim de vários direitos trabalhistas consagrados na CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] e a preponderância do agronegócio são pontos de contato com aquele Brasil atrasado”, explica Maringoni.

“Não nos esqueçamos que nos últimos anos demos um passo atrás na civilização ao voltarmos ao mapa da fome.“

Voltando à época do centenário, o pedagogo e historiador da Educação, Luciano Faria Filho, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), lembra que no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o Brasil era, assim como hoje, um país em busca de si mesmo.

“Era um país que se perguntava o que era, quem éramos nós e o que poderíamos vir a ser”, explica.

“Do ponto de vista político, a grande questão era como se tornar realmente uma república, um país republicano, no sentido de que as práticas de respeito à coisa pública pudessem de fato se estabelecer.”

Segundo Faria Filho, essas preocupações eram basicamente de grupos mais liberais, além dos anarquistas e socialistas. Era um contexto que levou à criação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), por exemplo.

“Em contraposição, havia as forças da ordem, que queriam manter aquela relação patrimonialista, autoritária, de benefícios, digamos assim, de usufruto pelo mundo privado das benesses públicas”, explica.

“O momento do centenário foi de síntese dessas grandes questões.”

Para ele, ainda que se possa dizer que o significado das questões naquele momento e hoje nem sempre seja o mesmo, há desafios que permanecem.

“A construção de um sistema nacional de educação, de uma escola pública laica, é exemplo disso”, diz.

“No caso, dos direitos da mulher e do combate ao racismo, houve avanços, é verdade, embora, neste último caso, permaneça o estrutural. Esse racismo institucional nos ajuda a compreender nossas desigualdades sociais. Aliás, elas são outro elemento fundamental para percebermos a continuidade entre 1922 e 2022. Nós continuamos a ser um dos países mais desiguais do mundo. É um traço fundamental que herdamos e atualizamos continuamente. Nisso não há diferença em relação ao ano do centenário.”

Outra semelhança entre os dois anos, é que, assim como em 1922, em 2022 haverá eleições para a presidente da República e, no passado e hoje, há um país dividido.

“Era uma disputa que pouco tinha de democrática, a começar pelo fato de, numa população de cerca de 30 milhões de brasileiros, pouco mais de 800 mil (pouco mais de 3,5%) ter direito a voto”, diz Maringoni.

De acordo com ele, a de 1922 foi talvez a campanha mais suja da República Velha. Não faltaram nem as fake news.

“Houve farta disseminação de informações falsas, que hoje são chamadas de fake news, por parte de Arthur Bernardes, rico fazendeiro de Minas Gerais, que se saiu vencedor”, explica.

“O regime, mesmo com a mudança de governo no ano seguinte, era incapaz de resolver qualquer problema social.”

Nesse cenário, o governo quis aproveitar a ocasião da comemoração da Independência para reverter a imagem de um país pouco desenvolvido.

“Epitácio Pessoa não mediu esforços para mostrar um país moderno”, diz Claudia.

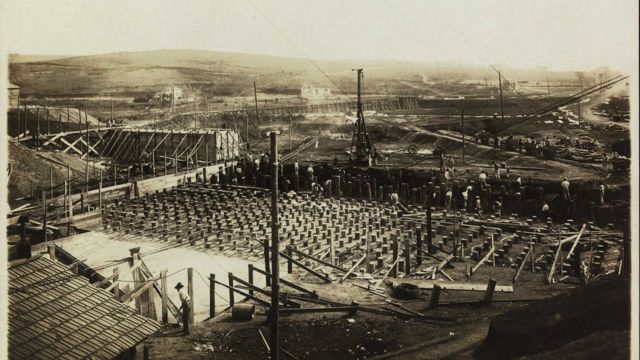

“O principal evento foi a Exposição Universal do Rio de Janeiro, que começou em setembro de 1922 e foi até abril de 1923. Para a monumentalidade pretendida, uma obra extraordinária teve que ser feita na zona central da cidade, com a derrubada do Morro do Castelo, discutida à exaustão.”

Havia tanto ferrenhos defensores como opositores da medida, mas finalmente o morro foi parcialmente derrubado.

Em seu lugar, foram construídos 2.500 metros quadrados de pavilhões, sendo 15 estrangeiros.

“Com cerca de 10 mil expositores, o evento ainda contava com palácios de festas, dos estados, da música, das diversões, da caça e pesca e muitos outros”, conta Claudia.

“Alguns desses prédios ainda podem ser vistos nos dias de hoje. Importante frisar que a exposição de 1922 apresentava o tipo brasileiro como branco e europeizado, e o país como desenvolvido e ligado à cultura da modernidade.” Pode se considerar uma fake news de 100 anos.

Em relação às comemorações do bicentenário da Independência, Claudia é pessimista. “O que celebrar?”, indaga. “Independências masculinas, colonial, europeias, militares, que tiveram como protagonistas as elites coloniais racistas e autoritárias, escravagistas e senhoriais, que forjaram Estados Nacionais, excluindo negros e índios da condição cidadã, que continuaram o trabalho genocida iniciado pelos espanhóis e portugueses, eliminando populações originárias para aumentar as áreas de cultivo e atender demanda internacional por alimentos e matérias-primas”, revolta-se.

Foi neste contexto, continua ela, oligárquico, senhorial, que ocorreram as celebrações do Primeiro Centenário. “Reivindicavam o desenvolvimento econômico, a modernização dos países à custa da miséria das classes populares e da eliminação dos povos originários”, critica.

“A pergunta que se faz é: 100 anos depois dessas primeiras comemorações, o que vamos celebrar? Países da América Latina, incluindo o Brasil, continuam profundamente desiguais, alguns miseráveis.”

Para Claudia, a pandemia comprovou o que já se sabia, “que as classes populares seriam as primeiras e mais fortemente atingidas por qualquer tipo de crise, econômica, política ou sanitária e que os países latino-americanos, por mais modernizados que tenham sido desde as últimas celebrações, seriam os mais duramente afetados”.

“Mesmo assim, os Estados se preparam para celebrar sociedades harmônicas e maduras que, na verdade não existem”, lamenta.

Assim, prossegue, “quando surgem vozes a contestar essas celebrações, como aquelas que quebraram os relógios instalados no Brasil no ano 2000, em homenagem aos 500 anos do descobrimento, ao invés de serem tratadas como porta-vozes de uma perspectiva descolonial, são apontadas como de vândalos”.

“De verdade, tivemos uma abolição sem cidadania, uma república sem democracia e uma independência sem soberania”, acredita. “Então, o que comemorar?”.

A também historiadora Cecilia Helena de Salles Oliveira, professora sênior do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, também conhecido como Museu do Ipiranga, chama a atenção para outras questões relativas ao bicentenário da Independência.

“Passados 200 anos da proclamação da Independência, o debate se volta, com certeza, para os processos de inclusão social e para o cumprimento das bases da Constituição de 1988”, diz.

Para ela, apesar dos avanços tecnológicos e econômicos, é preciso debater a democratização do conhecimento, a formação dos cidadãos e a democratização política.

“E isso começa com a compreensão dos processos históricos de formação da nacionalidade brasileira”, defende. “Ou seja, uma compreensão abrangente do passado para que ele não se repita em termos das desigualdades e das diferenças sociais e raciais.”