Lei do Ventre Livre: como as mulheres escravizadas davam à luz no Brasil?

Camilla Veras Mota

“Continua a estar fugida, desde 18 de agosto de 1871, da serra do Engenho-Novo, de casa de seu senhor João Luiz de Vargas Dantas, a preta Felippa.”

Assim começava o anúncio na edição de 20 de janeiro de 1872 do Jornal do Commercio, que circulava no Rio de Janeiro.

“Crioula, moça, robusta, de boa vista, altura e corpos regulares, feições alegres, olhos vivos e meio brancos, beiços meio grossos, com falta de alguns dentes, cor não muito retinta, seios grandes, cabeça, corpo e nariz pequenos, pés compridos, meio grossos e meio virados nas pontas para dentro, tem um dos dedos da mão meio encolhido para dentro, sinais de bexiga pelo rosto, os quais são meio pretos e pouco profundos. Estava pejada [grávida] e com a barriga bastante crescida, demonstrando muita proximidade de dar à luz (o que deve há muito ter acontecido).”

Felippa deixou a casa de seu “senhor” cerca de um mês antes da promulgação da Lei do Ventre Livre, que completa 150 anos neste 28 de setembro de 2021 e que tornou livres todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos após sua promulgação.

As escravizadas grávidas estavam sujeitas a violências terríveis: a tortura, a exaustão pelo trabalho — que muitas vezes se estendia até o dia do parto —, um resguardo mínimo, com frequência de apenas três dias, a possibilidade de separação abrupta dos filhos recém-nascidos.

Não surpreende que, como Felippa, muitas mulheres grávidas tentaram fugir.

Por muito tempo invisíveis, essas histórias vêm sendo contadas por pesquisadores que buscam vestígios dessas personagens nos registros históricos disponíveis.

Uma delas é a historiadora Lorena Féres da Silva Telles, que mergulhou em arquivos de jornais publicados entre 1830 e 1888 e encontrou o anúncio sobre Felippa — e outros 131 com o mesmo tema, a fuga de escravizadas grávidas.

Os dados viraram substrato para sua tese de doutorado e, em conjunto com informações colhidas de periódicos médicos e teses das faculdades de Medicina, ajudaram-na a trazer à superfície a relação entre maternidade e escravidão na cidade do Rio de Janeiro no século 19.

“Como é um tema sem uma fonte seriada, o pesquisador tem que buscar fontes de naturezas diversas, de autoria muitas vezes de ‘senhores’, homens brancos, com uma escrita com um teor extremamente racista, objetificante com relação às mulheres”, ela sublinha.

“A partir desses textos, você tenta extrair a perspectiva delas. Os ecos através da documentação — esse é o ofício da historiadora ali, né? Pegar fontes históricas, porque elas não escreveram a próprio punho, e encontrar os projetos, os desafios, as experiências, as visões de mundo, as atitudes, as agências delas.”

A tese será transformada em livro, com publicação prevista para 2022.

Dando à luz no cafezal

Até o começo do século 20, a maioria dos partos no Brasil era feita em casa, por parteiras ou pelas “comadres”, mulheres sem treinamento técnico, mas com grande conhecimento empírico, que gozavam da confiança das mulheres de suas comunidades.

“Isso valia tanto para as ‘senhoras’ quanto para as mulheres escravizadas; para as que moravam na cidade ou nas fazendas”, diz Cassia Roth, professora de História da América Latina e Caribe na Universidade da Georgia, nos EUA.

“Os médicos só eram chamados quando havia algum problema”, diz a pesquisadora, que há anos estuda o tema, com uma pesquisa minuciosa em fontes como os Annaes Brazilienses de Medicina e em documentos do Judiciário.

As semelhanças, contudo, paravam por aí.

As mulheres escravizadas eram levadas ao limite nos trabalhos forçados. Parte das evidências vem dos registros de viajantes como o francês Charles Ribeyrolles, que em 1858 assistiu com perplexidade mulheres grávidas prestes a dar à luz trabalhando na colheita de café nas plantações do Vale do Paraíba.

Nessa mesma época, o médico Antonio Ferreira Pinto escrevia que era comum que muitas entrassem em trabalho de parto no serviço ou a caminho dele, com frequência carregando pesados cestos na cabeça.

Ele narra o caso chocante de uma escravizada que começou a sentir as dores do parto no cafezal, mas não conseguiu chegar à senzala a tempo: teve o bebê sozinha, desmaiou, “quer por perda considerável de sangue, quer assustada por se ver só”, e acordou quando os porcos dilaceravam seu filho.

Telles pontua que, ainda que nas cidades a realidade fosse diferente daquela das grandes propriedades cafeeiras, não significa que a rotina fosse menos extenuante.

“O trabalho urbano também poderia ser muito pesado — muitas tinham de carregar tinas de água.”

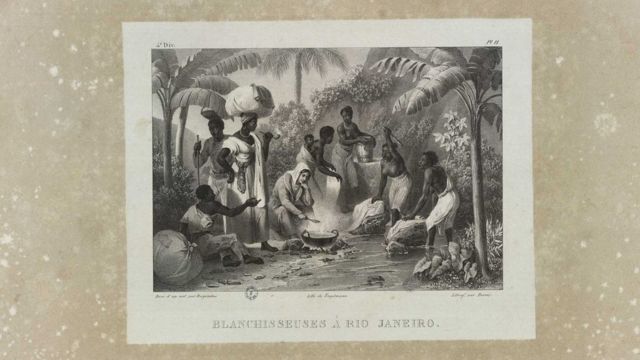

As lavadeiras, por exemplo, passavam longos períodos em pé, curvadas, o que lhes inchava as pernas e pés e, às vezes, chegava a prejudicar o desenvolvimento do útero.

“E mesmo os trabalhos considerados menos pesados do ponto de vista do esforço físico eram também muito complicados e difíceis, como o das mucamas e das costureiras, porque elas ficavam muito cerceadas e reclusas dentro das casas e, ali, sujeitas a assédios, abusos e violências por parte da ‘senhora’ e do ‘senhor'”, acrescenta a historiadora.

Nesse sentido, o momento do parto também poderia ser muito invasivo para essas mulheres.

Em muitos dos países de origem das mulheres escravizadas — em Angola, por exemplo —, a experiência de dar à luz envolvia posições e movimentos diferentes. As mulheres não costumavam cobrir o corpo e os bebês passavam por uma série de ritos depois do nascimento.

Alguns desses costumes, ainda que com restrições, tinham espaço nas áreas rurais do Brasil, onde o número de escravizados em cada propriedade costumava ser maior. Como relata Roth, o mais comum nesses casos era que os partos acontecessem nas senzalas e que as mulheres fossem auxiliadas por outras escravizadas.

No ambiente urbano, a situação era bem diferente.

“Se você pensar em uma jovem africana, de repente ela se vê na presença da ‘senhora’, que é uma mulher católica, que é branca, que tem outra noção de parto. Pensar que essas mulheres têm o parto desse jeito é extremamente violento, é uma violência em várias dimensões”, ressalta Telles.

Tanto nas fazendas quanto nas áreas urbanas, o tempo de resguardo era mínimo. Os relatos de viajantes indicam que, muitas vezes, elas estavam de volta ao trabalho apenas três dias depois de dar à luz.

Como o sistema escravista moldou a obstetrícia no Brasil

O século 19 marcou não apenas o último capítulo da longa história do escravismo como instituição formal no Brasil.

Esse também foi um período em que a ginecologia e a obstetrícia se consolidaram como campos da Medicina no país. Nesse momento de transição, não era raro que os médicos em formação praticassem nos corpos das escravizadas.

Roth disse não ter encontrado evidências de que eles submetessem essas mulheres a experimentos científicos — como foi o caso, nos Estados Unidos, de médicos como James Marion Sims, que usou mulheres negras como cobaias.

“Não se pode dizer, a partir dos documentos, se esse tipo de experimentação aconteceu ou não no Brasil. Mas houve, sim, um outro tipo de experimentação que também é perversa… é horrível ler esses relatos um após o outro”, diz ela, referindo-se aos periódicos médicos.

Um deles está citado em um trabalho recente da historiadora — o capítulo de um livro ainda não publicado. Retrata uma palestra em 1856 no auditório de anatomia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em que se apresentava o caso de uma “preta” sem nome que morreu durante o parto.

O médico que assistiu a paciente, sem prática no uso do fórceps (uma espécie de pinça usada para puxar o bebê quando ele enfrenta dificuldade para sair), aplicou-o com tanta força que “se rasgara a vagina e exercera-se uma compressão tão forte sobre o colo do útero que esse se achava bastantemente equimosado”. Após a “tortura”, como define a pesquisadora, a mulher morreu.

Nos relatórios dos obstetras que se formaram na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Roth encontrou Henriqueta, que deu entrada na maternidade do hospital escola, aos 17 anos, em 20 de abril de 1884.

Um primeiro exame mostrou que o feto estava em posição invertida, com os pés para baixo e cabeça para cima. Meia hora depois, o bebê tinha girado quase 180 graus. O ventre de Henriqueta foi apalpado por tantos alunos e por tantas vezes que o feto acabou sendo involuntariamente deslocado. A filha da jovem nasceu morta e Henriqueta passou outros três meses no hospital até se recuperar de uma infecção.

Boa parte desses casos tem um denominador comum: a ideia de que as mulheres negras tinham um nível de tolerância maior à dor.

Esse pensamento se espalhou entre a comunidade médica do século 19, na esteira das teorias raciais e do racismo científico, mas transborda esse período.

“Acho que a ideia de que as mulheres negras suportam mais dor ainda existe na profissão médica no Brasil. A mesma coisa nos Estados Unidos”, ressalta Roth.

“É preciso ter cuidado para não estabelecer necessariamente uma causalidade, mas definitivamente é possível enxergar paralelos e ver como a instituição da escravidão afetou e moldou a profissão da obstetrícia no Brasil”, completa a pesquisadora, que trata desse assunto no livro A Miscarriage of Justice Women’s Reproductive Lives and the Law in Early Twentieth-Century Brazil (“Um Erro da Justiça: A Vida Reprodutiva das Mulheres e a Legislação do Brasil do Início do Século 20”, em tradução livre), publicado em 2020 pela editora Stanford University Press.

As mães escravizadas e os bebês brancos

A abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 foi o último capítulo da morte lenta do regime escravista no Brasil. Antes da Lei Áurea, um conjunto de leis abolicionistas já vinha sendo instituído no país, a conta gotas.

Houve a proibição do tráfico negreiro em 1850, que acabou com os desembarques nos portos brasileiros de africanos sequestrados, e, em 1871, a Lei do Ventre Livre, que considerava libertos todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos após sua data de promulgação.

Essa implosão lenta do regime escravista brasileiro teve efeitos colaterais perversos para as mulheres escravizadas.

Um deles se abateu sobre o “mercado” de amas de leite que há décadas dava lucro aos “senhores” em cidades como o Rio de Janeiro, Salvador e Recife.

Mães escravizadas eram tradicionalmente alugadas para amamentar os filhos de mulheres brancas de classe média e alta, que raramente davam de mamar aos próprios bebês.

Por quê?

A resposta está no discurso médico da época, que dizia que “a mulher branca é frágil, é linfática, é inconstante, é nervosa, tem o leite ‘fraco'”, explica Telles.

“E se dizia exatamente o oposto complementar para a mulher negra: elas são fortes, robustas, conseguem amamentar mais de uma criança ao mesmo tempo, têm muito leite, seus filhos não precisam de tantos cuidados assim.”

Esse “mercado” acabou se tornando extremamente lucrativo depois da proibição do tráfico. Com a redução do número de escravizadas urbanas, o valor pago pelas amas de leite entrou em trajetória crescente.

“E aí entra um traço muito cruel: as classes médias e as elites preferem pagar o dobro ou o triplo do preço da mulher escrava sem o seu bebê”, relata Telles.

Assim, muitas mães eram separadas — temporária ou permanentemente — dos recém-nascidos para que os bebês brancos não disputassem atenção com seus filhos.

Antes da Lei do Ventre Livre, os “senhores” tinham um incentivo econômico para manter os recém-nascidos vivos, já que eles nasciam escravos e, nesse sentido, representavam-lhes ganhos potenciais no futuro.

“Depois de 71, quando as crianças não vão ser mais escravizadas, elas começam a ser largadas na rua, nas praias, na Roda dos Expostos.”

A historiadora conta que muitas parteiras — no caso do Rio de Janeiro, muitas de origem francesa — se especializaram no que acabou virando um filão dos estertores do mercado escravista: elas faziam os partos das mulheres escravizadas em suas próprias casas, chamadas de “casas de maternidade”, e já se encarregavam de sumir com os bebês e alugar as mulheres.

O número de crianças na Roda dos Expostos, também conhecida como roda dos enjeitados — ligadas às igrejas e instituições de caridade, que recebiam recém-nascidos abandonados — cresceu substancialmente nessa época.

O destino de Felippa

A revolta das mulheres escravizadas aparece em histórias como a de Felippa, nos registros de fugas nos jornais.

“Uma mulher que foge grávida de oito, nove meses, de repente ela já sabe do plano do senhor de alugá-la como ama de leite”, ilustra Telles.

“Então elas decidem fugir tanto pela questão da sobrevivência dos filhos, para deixá-los com alguma comadre, com alguém que zele pela sobrevivência deles, quanto para não serem torturadas ou mesmo para poderem viver o parto de uma forma que elas julgassem mais apropriada.”

Nesse sentido, a rede de solidariedade que existia entre as mulheres era fundamental.

“Essas mulheres têm comadres, elas andam pelas ruas. A concentração africana e afrodescendente na cidade do Rio de Janeiro é fortíssima. Tem ainda os ‘zungus’, que são casas de batuque e também de alimentação… toda uma rede que o mundo urbano permite que exista, e que é onde elas vão se amparar e tentar encontrar maneiras menos adversas para viver o parto e o pós-parto.”

No caso de Felippa, registros do Jornal do Commercio de 1874 mostram que, depois de dar à luz, ela entrou com uma ação de liberdade na Justiça reivindicando sua alforria.

A “secção judiciária” do jornal O Globo de 16 de maio de 1875 informa, contudo, que o pedido foi negado.