Massacres e pesadelos: guerra desperta emoções ambíguas em descendentes de judeus ucranianos

Daniel Lisboa

Fisel Judensnaider tinha um pesadelo recorrente: ele era forçado a caminhar por uma estrada e espancado até a morte.

O pavor de morrer de forma tão brutal tinha uma origem clara: o avô de Fisel fora assassinado exatamente assim. Judeu, ele foi uma das vítimas das “marchas da morte” promovidas pelos nazistas.

De acordo com a enciclopédia do Museu do Holocausto, a prática consistia em forçar os prisioneiros a “caminhar longas distâncias expostos ao frio extremo sem agasalho, com pouca ou nenhuma comida, água ou descanso. Aqueles que não conseguiam acompanhar o grupo eram assassinados”.

Fisel, que no Brasil adotou o nome Felipe, era de Novoselytsya. A cidade no extremo oeste da Ucrânia era parte da Bessarábia, região nunca reconhecida como país que englobava também partes da Romênia e da Moldávia. Felipe e sua família, inclusive, emigraram com passaportes romenos.

A história da família de Felipe, que chegou ao Brasil no início da década de 30, ilustra os sentimentos conflitantes dos descendentes de judeus ucranianos em relação ao atual conflito com a Rússia. Suas raízes estão fincadas em um palco de perseguições, massacres e pobreza.

“Quando eu soube que a guerra havia começado, meu primeiro pensamento foi o de não me importar”, diz Ivy Judensnaider, de 62 anos. A pesquisadora e professora universitária de São Paulo, filha de Felipe, é quem conta à BBC a história da família.

“Eu conheço a história dos esquadrões da morte da Ucrânia. Sei como a perseguição lá foi cruel”, diz Ivy. “Hoje, porém, se você perguntar sobre meu sentimento em relação à guerra, eu torço para o povo ucraniano. Não são as mesmas pessoas daquela época. E, por mais que existam grupos ultranacionalistas lá, eles também existem aqui no Brasil.”

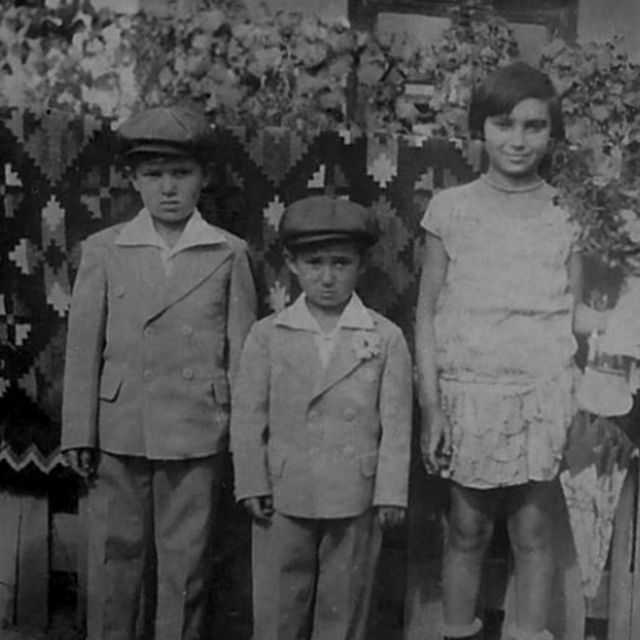

A história da família de Ivy, ao menos a documentada, começa com a chegada de seu avô Mehil ao Brasil. Ele emigrou deixando a mulher, Etel Judensnaider, e três filhos em Novoselytsya, entre eles Felipe. Eram muito pobres. Os filhos e a esposa chegariam ao Brasil cerca de dois anos depois. Mehil trabalhava revendendo peças e objetos de segunda mão e se estabeleceu na capital paulista. Morreu em 1973. Felipe trabalhou como tapeceiro e fabricava móveis e cortinas. Faleceu em 2011.

Do pai de Mehil, bisavô de Ivy, resta apenas uma foto amarelada onde ele aparece ao lado da mulher. Foi ele que ficou na Ucrânia e morreu em uma marcha da morte durante o Holocausto. A família não sabe seu nome e nunca encontrou qualquer documento relacionado ao casal.

“A história que chegou até a família, por meio do relato de sobreviventes, foi a de que meu bisavô caiu enquanto fazia a marcha, foi chutado por soldados e caiu numa ribanceira”, conta Ivy. “Por isso, o grande medo do meu pai era morrer desse jeito. Para ele, morte era o que tinha acontecido com o avô dele, que foi chutado como um cachorro. O único jeito de eu acalmá-lo era dizer que não, que ele morreria cercado de carinho.”

Ivy revela que só não participou de um trabalho internacional para recolher depoimentos de sobreviventes do Holocausto porque estava grávida e não se sentia em condições psicológicas para lidar com o assunto.

“Quando lançaram o filme A Lista de Schindler e criaram uma fundação para resgatar esses depoimentos, escrevi uma carta em inglês dizendo que tinha prática em pesquisas e adoraria ser voluntária nesse trabalho quando ele chegasse ao Brasil”, lembra Ivy. “Uma entidade aqui do Brasil respondeu que gostaria de me conhecer. Mas eu estava grávida de gêmeos e decidi que não teria equilíbrio emocional para entrevistar sobreviventes do Holocausto.”

Nenhum país europeu ocupado pelos nazistas escapou de deportações, assassinatos e da atuação de colaboracionistas. Mas o Holocausto foi especialmente cruel no Leste Europeu.

“Os colaboracionistas estonianos, letões, lituanos, ucranianos, e cidadãos de origem étnica alemã tiveram um papel significativo no assassinato dos judeus do leste e sudeste europeu. Muitos deles serviram como guardas nos perímetros dos campos de extermínio, e envolveram-se no assassinato de centenas de milhares de judeus por gás tóxico”, diz o Museu do Holocausto.

Ainda sobre os colaboracionistas destes países, a enciclopédia afirma que eles “formaram espontaneamente grupos de extermínio que posteriormente eram reformulados e reorganizados pelas SS e pela polícia alemã”.

São vários os massacres de judeus ocorridos na região que entraram para a história. O livro “Uma Marcha, Uma Vida, Um Legado”, da editora Humanitas (ligada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP), relata um deles, que aconteceu justamente na Bessarábia. Em 1940, a Romênia, aliada da Alemanha nazista, expulsou cerca de 150 mil judeus da região. Em torno de 90 mil deles morreram.

Mas as raízes do antissemitismo local são muito anteriores ao Holocausto. A palavra “pogrom”, por exemplo, surgiu das grandes revoltas contra os judeus ocorridas na Rússia e na Ucrânia. Ainda de acordo com o Museu do Holocausto, mais precisamente na cidade de Odessa, no litoral ucraniano, em 1821.

“É uma palavra russa que significa ´massacre` e efetivamente surgiu na Ucrânia”, esclarece Michel Gherman, historiador e professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). “Esses massacres contra a população judaica eram geralmente produzidos pelo poder central do país, mas por meio de intermediários como camponeses e milícias.”

O historiador explica que a região fez parte da chamada “zona de residência judaica”, que vai da Galícia polonesa ao oeste da Rússia. A partir de 1791, diz Gherman, o czar russo proíbe os judeus, com algumas exceções, de avançar pelo interior das terras russas.

Em uma reportagem sobre a Transnístria (região autônoma da Moldávia vizinha à Ucrânia), o escritor holandês Arnon Grunberg lembra como o historiador americano Timothy Snyder se refere àquela faixa do planeta que vai dos países bálticos ao Mar Negro: “bloodlands”, ou “terras de sangue”, já que seus habitantes foram massacrados tanto por Hitler quanto por Stalin.

“Havia uma piada (entre os judeus locais) que dizia que houve uma guerra entre Rússia e Ucrânia e perguntaram ao rabino o que ele desejava. Ele respondeu que gostaria que ambas vencessem. Ou seja, que se destruíssem”, conta Gherman.

A menção ao antissemitismo nunca foi explícita na família de Ivy. Outras questões econômicas e sociais também pesaram para que ela deixasse a Bessarábia. “Mas eles (pai e avô) tinham consciência do antissemitismo da região. Era uma questão implícita na história deles. Sabiam que eram de um povo que ninguém queria”, diz Ivy.

O absoluto distanciamento com a qual sempre trataram a terra natal dá pistas sobre essa relação. Ivy diz que, a não ser pelo samovar (utensílio de origem russa usado para aquecer água e fazer chá), sua família nunca teve objetos em casa que lembrassem a região. Tampouco memórias afetivas e qualquer menção a amigos, conhecidos ou parentes que lá viviam.

“As pessoas vêm me perguntar se ainda tenho parentes na Ucrânia. Não tenho, porque quem ficou lá morreu”, diz a editora Elena Judensnaider, de 30 anos. Filha de Ivy, ela também se viu diante de emoções ambíguas com a explosão da guerra. “Por um lado, é o país onde fomos perseguidos. De outro, é o local de onde viemos. Escuto as notícias, os nomes das cidades, e reconheço alguma coisa da história da minha família”.

A Ucrânia segue como a quarta maior comunidade judaica da Europa, segundo o “World Jewish Congress” (Congresso Mundial Judaico). Tem entre 56 mil e 140 mil integrantes, de acordo com um censo divulgado em 2016. Mas as estimativas dão conta de que pelo menos 1,5 milhão de judeus locais morreram durante o Holocausto.

Para Michel Gherman, entretanto, é preciso ser cuidadoso ao abordar o morticínio judaico no Leste Europeu e as dimensões do antissemitismo na região. Ele lembra, por exemplo, que da Ucrânia vieram grandes intelectuais judeus como os escritores Scholem Aleichem e Mendele Moicher Sforim.

“Por mais que que a atuação de colaboracionistas tenha sido mais forte em alguns países, é sempre bom lembrar que foi a Alemanha, um país da Europa Central, que desenvolveu os métodos para o genocídio em massa”, diz o historiador. “Tivemos esse fenômeno horrendo da cumplicidade, mas temos que tomar cuidado ao culpar os países que foram invadidos pelos nazistas.”

É uma história com muitas sutilezas, dentre as quais Gherman destaca o que ocorreu na Polônia. “Foi o país onde tivemos mais cúmplices de assassinos. Ao mesmo tempo, foi onde mais gente ajudou a esconder judeus”, explica.

Para o historiador, Polônia e Hungria são, hoje, países muito mais antissemitas que a Ucrânia. Ele conta que já viajou várias vezes para a Polônia e não acredita que o país, diferentemente da Ucrânia, seja capaz de eleger um presidente judeu.

Como Ivy, Gherman também diz que o Brasil de hoje não é exatamente um exemplo. “Temos o maior crescimento de grupos neonazistas no mundo desde 2018. E a Polônia e a Hungria são fortes aliados do governo Bolsonaro.”