O legado de negros muçulmanos que se rebelaram na Bahia antes do fim da escravidão

Salvador, 25 de janeiro de 1835. Foi num sobrado de dois andares, na Ladeira da Praça, que teve início o maior e mais importante levante urbano de africanos escravizados já registrado no Brasil. Era por volta de 1h da madrugada quando um grupo de 50 africanos, das mais diferentes etnias, ocupou as ruas da capital baiana. O levante entrou para a história como a Revolta dos Malês.

É um episódio que evidencia a importância política que os africanos de religião muçulmana tiveram na história do Brasil – com um legado pouco conhecido que perdura até hoje.

“Na Bahia de 1835, os negros que pertenciam a um dos grupos étnicos mais islamizados da África Ocidental eram conhecidos como malês”, explica o historiador João José Reis, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). “O termo malê deriva de imale, que significa muçulmano, na língua iorubá”, decifra o autor do livro Rebelião Escrava no Brasil – A História do Levante dos Malês em 1835.

Do velho sobrado, os rebeldes partiram em várias direções. Um grupo avançou para a Praça do Palácio, onde ficava a cadeia da cidade. Lá, os revoltososos planejavam tomar as armas dos guardas e libertar Pacífico Licutan, o Bilal, líder malê que estava preso para pagar as dívidas de seu senhor. Os demais rebeldes enveredaram por ruas, becos e vielas, batendo nas portas e janelas das casas e convocando pessoas escravizadas e também libertos a se unirem a eles em combate. Cerca de 600 revoltosos, muçulmanos e não muçulmanos, responderam ao chamado e participaram do levante.

O plano de libertar Pacífico Licutan, porém, fracassou. Munidos de lanças, espadas e porretes, os amotinados se viram obrigados a recuar diante de policiais armados com pistolas e baionetas. Desnorteados, fugiram da cidade e pediram ajuda aos escravos do Recôncavo, o coração do escravismo baiano.

Não apenas ficaram sem o apoio como foram encurralados em Água de Meninos, local do Quartel da Cavalaria. Foi ali que se deu a batalha final. Antes do nascer do sol, 73 rebeldes já tinham tombado mortos e mais de 500 presos, explica a antropóloga Lídice Meyer Pinto Ribeiro, da Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP), autora do artigo Negros Islâmicos no Brasil Escravocrata.

Até os africanos que não participaram do levante de 1835 sofreram perseguição policial.

Um decreto assinado pelo chefe da Polícia, Gonçalves Martins, autorizava qualquer cidadão a dar voz de prisão a escravos, muçulmanos ou não, que estivessem reunidos em número de quatro ou mais. Reunir gente em casa, por exemplo, passou a ser terminantemente proibido.

Outra medida obrigava os senhores a “converter” seus escravos ao catolicismo. Se não o fizessem em seis meses, seriam multados. Por medo de retaliações, os muçulmanos passaram a renegar sua religião. Mais do que isso: quando não era praticada às escondidas, a religião sofria aculturação com práticas católicas. Tudo isso explica a ausência de descendentes de escravos seguidores do islã.

Muçulmanos: inimigos na África, aliados no Brasil

“A vitória vem de Alá!”, dizia o fragmento em árabe encontrado dentro de um amuleto malê confiscado pela polícia. No entanto, a tão esperada vitória não chegou. Os corpos dos 73 rebeldes mortos foram jogados em valas comuns de um cemitério local. Os mais de 500 presos foram interrogados, julgados e punidos.

As penas variavam de açoites para os escravos a deportação para os libertos. Quatro deles receberam a pena máxima: enforcamento. As autoridades mandaram construir forcas novas no Campo da Pólvora, em Salvador. Mas se esqueceram de contratar um carrasco para fazer o serviço. Na falta de um, os condenados foram mesmo fuzilados, em praça pública, por um pelotão improvisado.

Ao longo da primeira metade do século 19, muitos dos africanos muçulmanos traficados para a Bahia – em sua maioria haussás, etnia que prevalece na região hoje equivalente ao norte da Nigéria – eram soldados capturados durante uma jihad, ou “guerra santa” em árabe.

“Eles se diferenciavam dos demais por serem alfabetizados em árabe e por terem conhecimentos de matemática”, explica Ribeiro.

Na África Ocidental, diversos reinos viviam em guerra no Califado de Sokoto, um Estado muçulmano fundado em 1809 pelo califa Usman dan Fodio e que ocupou um vasto território no norte da atual Nigéria. Inimigos em sua terra natal, os “prisioneiros de guerra” viraram aliados em solo baiano.

“Como eles pertenciam a diferentes etnias, o islã proporcionou a esses muçulmanos um sentimento de fraternidade. Tornou-se, portanto, um elemento civilizatório que transformou heterogeneidade étnica em homogeneidade religiosa”, explica o antropólogo Juarez Caesar Malta Sobreira, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Corão

A religião islâmica foi determinante até na escolha do dia 25 de janeiro para o início do levante. Para os católicos, a data é dedicada a Nossa Senhora da Guia e faz parte da festa do Senhor do Bonfim, uma das mais tradicionais da Bahia. Mas, para os muçulmanos, naquele ano, era dia de comemorar o Laylat al-Qadr, uma das festas islâmicas que precedem o fim do Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos.

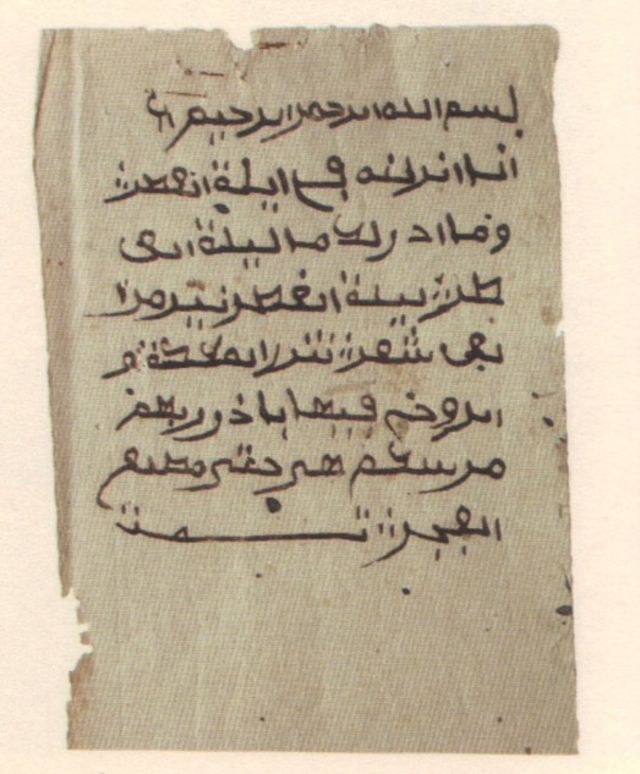

Para se proteger do inimigo, os guerreiros islâmicos confeccionaram amuletos com trechos do Corão escritos em árabe, como “Ajude-nos contra aqueles que rejeitam a fé!” e “Resgatai-nos desta cidade cujo povo é opressor!”, em pedacinhos de papel guardados em bolsas de couro costuradas à mão. Cada talismã, acreditavam, “protegia” de uma arma: os laya contra flechas e os maganin karfe contra facas.

Na Salvador de 1835, a Revolta dos Malês foi protagonizada por pessoas escravizadas que viviam em áreas urbanas, que não cortavam cana em engenhos, nem passavam a noite em senzalas. Muito pelo contrário. Desfrutavam de relativa liberdade, podiam até trabalhar fora e recebiam uma pequena quantia pelos seus serviços. Os “negros de ganho”, como eram conhecidos, exerciam os mais variados ofícios: de barbeiro a artesão, de alfaiate a vendedor.

Com o que ganhavam, pagavam uma “cota” diária ao senhor. Com o que sobrava, arcavam com as despesas de comida, moradia e vestuário. “Alguns economizavam para comprar sua carta de alforria. Outros, depois de libertos, chegaram a acumular patrimônio maior que certos brancos”, explica Ribeiro.

Para manter viva a crença no profeta Maomé, os malês se reuniam em lugares afastados e a portas fechadas para fazer orações, ler passagens do Corão e celebrar festas do calendário muçulmano. “Assim como o candomblé, o islã não era totalmente livre para ser praticado. Senhores de escravos e chefes de polícia tanto toleravam quanto reprimiam”, observa Reis.

O artigo 276 do Código Penal de 1830, aliás, proibia “o culto de outra religião que não seja a do Estado”. Mesmo assim, os alufás, nome dado aos dirigentes religiosos e que, em iorubá, significa sacerdote de Ifá, transmitiam seu conhecimento aos mais jovens. “Os adeptos do islã dedicavam as sextas-feiras, dia sagrado para os muçulmanos, à prece e à meditação. Nesse dia, usavam roupas brancas, costume islâmico que se generalizou na Bahia”, observa Sobreira.

Legado malê: da religiosidade ao vocabulário e à culinária

No dia do levante de 1835, os malês saíram às ruas vestidos de abadá, espécie de camisolão folgado na cor branca. Nos autos de devassa, as autoridades policiais se referiam à bata islâmica como “vestimenta de guerra”. Mas a indumentária malê não estaria completa sem o filá, espécie de gorro que teria dado origem ao turbante branco usado no candomblé e na umbanda.

A influência do povo malê na cultura popular brasileira, porém, vai além do turbante e do abadá. Segundo Reis, traços do islã podem ser notados na cultura, no vocabulário e até na culinária. Difundida no interior de Sergipe e Alagoas, a dança do parafuso ou “dança da assombração”, por exemplo, seria de origem malê. Segundo a tradição, na calada da noite, os africanos se disfarçavam de fantamas e faziam a dança para espantar os capitães do mato.

No vocabulário, o historiador cita o exemplo de “mandinga”: “Dicionarizado como feitiço, o termo vem da bolsa de mandinga, amuleto muçulmano que os africanos introduziram no Brasil”. Na culinária baiana, outra tradição islâmica também cruzou o Atlântico: o arroz de haussá.

Prato favorito do escritor Jorge Amado, é feito sem sal, óleo ou tempero e cozido com bastante água. Na hora das refeições, os adeptos do islã só consumiam alimentos preparados por mãos muçulmanas, não ingeriam carne de porco e praticavam jejum no Ramadã.

No aspecto religioso, o parentesco entre muçulmanos e candomblecistas também se faz presente. Na mitologia iorubá, Obatalá é o nome dado ao deus supremo, “aquele que fecunda”, abaixo apenas de Olorum, o criador do universo. No sincretismo brasileiro, ganhou o nome de Oxalá ou Orixalá, orixá associado à figura de Jesus Cristo.

O historiador José Antônio Teófilo Cairus, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), aponta outra hipótese para a origem etimológica do nome Oxalá: a expressão árabe Insha’Allah, que significa “se Deus quiser”.

A antropóloga Lídice Ribeiro dá outras pistas da associação entre as duas religiões: o símbolo da meia-lua atrelado aos orixás, a substituição do colorido das vestes africanas pelo branco das roupas islâmicas e até a prática ritual de tirar os sapatos antes das reuniões. “Apesar das perseguições, o islã negro continuou presente no Brasil até os dias de hoje”, diz.