Quem foi Joaquim de Almeida, ex-escravizado que virou traficante de escravos

Entre os séculos 16 e 19, pelo menos 4 milhões de homens, mulheres e crianças foram trazidos, à força, do continente africano para o território brasileiro. A imensa maioria deles morreu em condições subumanas, depois de uma vida precária de pesados trabalhos forçados. Uma pequena proporção conseguiu a sonhada liberdade. Uma minoria irrisória acabou ganhando dinheiro e ascendendo socialmente. Joaquim de Almeida é um desses curiosos e raros casos — e sua vida tem um enredo rico em complexidade.

Ele nasceu no antigo país Mahi, uma área dominada pelo reino de Daomé, na África Ocidental, região dos atuais Benim e Togo. Escravizado, foi mandado ao Brasil. Depois de alguns anos, contudo, Almeida conseguiu a alforria e “mudou de lado”: tornou-se ele próprio um empreendedor do lucrativo negócio do tráfico negreiro.

Muito bem-sucedido, diga-se. De acordo com o recém-lançado livro ‘oaquim de Almeida: A história do africano traficado que se tornou traficante de africanos, do antropólogo espanhol radicado no Brasil Luis Nicolau Parés, nove anos depois de libertado, Almeida já era considerado um “homem de negócios atlântico” e acumulava uma fortuna que o punha entre os 10% mais ricos da Bahia.

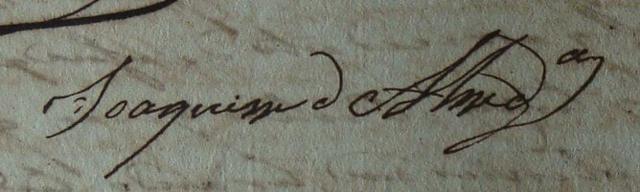

Conforme conta Parés à BBC News Brasil, foram muitas as dificuldades encontradas para contar a trajetória desse personagem, em razão “da escassez de fontes historiográficas, pois os africanos escravizados ou libertos raramente deixavam rastros documentais”.

“Se, por um lado, sua inusitada ascensão social gerou alguns registros, por outro, o fato de ele participar de atividades clandestinas, como o tráfico de escravizados atlântico no seu período ilegal, favoreceu seu silenciamento e invisibilidade”, diz o antropólogo, que é professor na Universidade Federal da Bahia. “Foi preciso garimpar por mais de dez anos em diversos arquivos, no Brasil, na Europa e na África, para juntar as peças que permitiram reconstituir aspectos parciais de sua trajetória.”

A data de nascimento de Almeida é uma lacuna que persiste. Mas muito provavelmente ele é da primeira década do século 19. “Não conhecemos sua data de nascimento. As tradições orais sustentam que ele foi escravizado, ainda criança, em tempos do rei Adandozan [que governou o Daomé de 1797 a 1818], portanto antes de 1818, quando esse rei foi deposto. Assim, podemos especular que ele nasceu na primeira década do século”, comenta Parés.

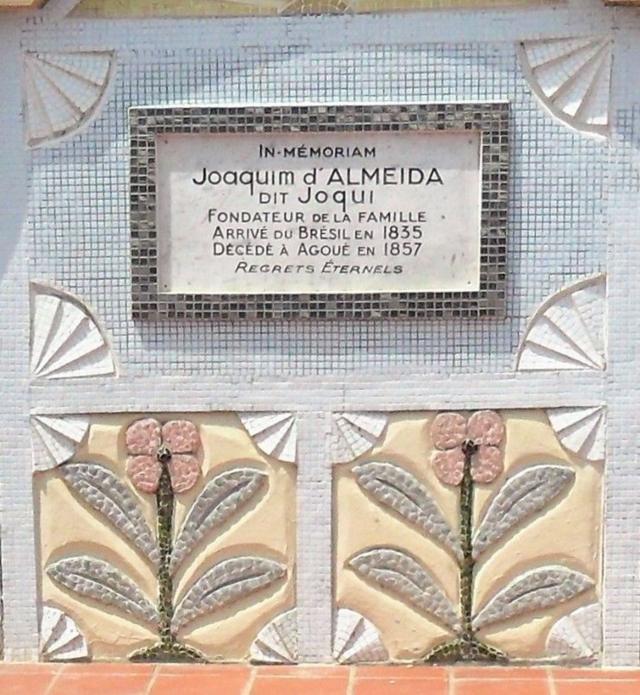

“Há indícios, não conclusivos, de que ele teria sido escravizado por volta de 1814 e sabemos que comprou sua carta de liberdade em 1830”, detalha. “Conhecemos também a data de óbito, na cidade de Agoué [atual Benim], em 11 de maio de 1857.”

Infância e chegada ao Brasil

Segundo as pesquisas do antropólogo, Almeida nasceu na aldeia de Hoko, no país Mahi, ao norte do reino do Daomé, na margem ocidental do rio Ouemé. Sua língua nativa era o mahigbe e ele era da família Azima. Provavelmente ele também dominava os idiomas nagô e iorubá, considerando o entroncamento regional de onde ele vinha.

A tradição oral dá conta que Almeida se tornou escravo quanto tinha entre 8 e 12 anos. Ele teria sido vendido por seu irmão mais velho, Bibi Sokpa. “Nesse tempo, reza a narrativa, todos se envolviam no tráfico, e, quando havia epidemias, secas ou fome, as crianças eram enviadas do interior à praia pra serem vendidas”, escreve Parés, no livro.

Uma outra versão relata que Sokpa caçava elefantes e, por ter matado um que estava destruindo as plantações da capital do reino, o monarca Adandozan quis recompensá-lo com a oportunidade de trabalhar no Brasil, onde seria feitor — o supervisor, o capataz — a serviço de Manoel Joaquim de Almeida, capitão do mar, senhor de escravos e traficante negreiro que mantinha boas relações com o rei africano.

Sokpa alegou cansaço e velhice e disse que mandaria o irmão no lugar.

Esta segunda narrativa é incongruente, pois atestaria que Joaquim de Almeida chegou ao Brasil já como homem-livre — o que não é verdade, afinal os documentos de alforria dele, datados de 1830, existem.

Parés encontrou uma certidão de batismo datada de 4 de setembro de 1814 que pode ser o primeiro registro da presença de Almeida no território brasileiro. Ocorreu na freguesia de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, onde morava o traficante de escravos Manoel Joaquim de Almeida e, no texto, dizia que o batizado era “Joaquim, adulto, escravo de Manoel Joaquim”.

Tudo indica que Almeida tenha sido um dos primeiros escravizados à serviço de Manoel Joaquim de Almeida. Para o antropólogo, esse fato, aliado ao dado de que foram mais de 15 anos de trabalhos, devem ter criado uma cerca amizade entre os dois. O africano provavelmente ganhou a camaradagem de seu senhor ao demonstrar lealdade, comprometimento e boa índole.

Além disso, o fato de ele dominar idiomas africanos e ter o que se convencionou chamar de “língua geral”, ou seja, uma boa comunicação interafricana, com trânsito multicultural, fez de Almeida um parceiro importante nas negociações escravagistas de seu senhor. Tudo indica que ele tenha sido intérprete nas transações de compra e venda e o fato de ele ser africano dava vantagem nos acordos, pois transmitia alto grau de confiança.

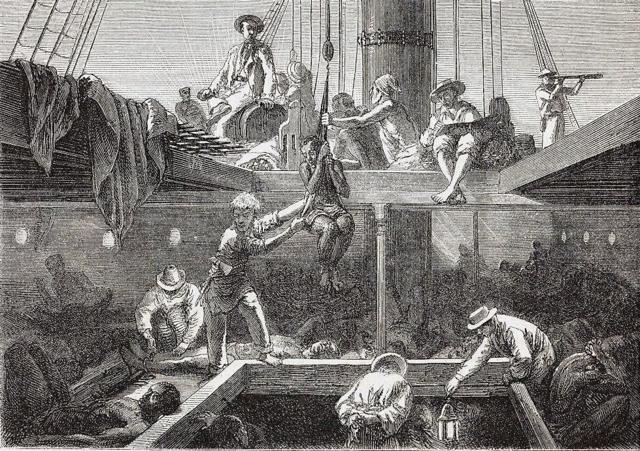

O antropólogo também aventa a hipótese de que Almeida, dado seu conhecimento linguístico e cultural, tenha assumido funções de controle e vigilância dos escravizados, sendo o responsável por dar as ordens a bordo e também nos barracões em que eles ficavam confinados antes do embarque ou após o desembarque.

Livre e empreendedor

De acordo com documento do cartório do tabelião Manoel Pinto da Cunha, preservado no Arquivo Público da Bahia, a carta de alforria de Almeida foi assinada em 30 de junho de 1830, na casa de seu então senhor Manoel Joaquim de Almeida. O africano comprou a liberdade entregando a Manoel um feixe de notas no total de 600 mil réis — dinheiro que provavelmente ele havia acumulado nos trabalhos paralelos que realizava quando participava das empreitadas atlânticas a mando do capitão do mar Manoel.

A liberdade propiciou a ele que seguisse a carreira aprendida com seu senhor — ou seja, Joaquim de Almeida se converteu, ele próprio, em traficante de escravos.

“[Ele] é um personagem fascinante”, afirma à BBC News Brasil o historiador Carlos da Silva Junior, professor na Universidade Estadual de Feira de Santana e presidente da Associação Brasileira de Estudos Africanos. “É importante dizer: Joaquim de Almeida é um exemplo do que o Estado e as instituições liberais contemporâneas celebram como o empreendedor, o self-made-man.”

“Ele saiu da escravidão à liberdade e alcançou prosperidade econômica agenciando o transporte de seres humanos através do Atlântico. No capitalismo, ninguém alcança grande projeção sem explorar a vida de outras pessoas. Foi assim com Joaquim de Almeida, no passado, é assim como muita gente hoje”, acrescenta o historiador.

No livro, Parés demonstra como o ex-escravizado galgou posições sociais na Bahia daquele tempo, sendo que ainda em 1831 foi padrinho de batismo de um cativo e, até 1838 já acumulava 16 afilhados, o que denotaria prestígio.

O historiador Nielson Bezerra, professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diz à BBC News Brasil que o caso de Almeida “é muito peculiar porque ele fez fortuna” e teve negócios “na Bahia, em Cuba e na África”.

“[Sua trajetória] mostra essas interconexões do [comércio do] Atlântico”, analisa ele, lembrando que Almeida tinha uma “visão capitalista” da escravidão. “Aí vem a ideia do empreendimento, do empreendedor. E ele se tornou um grande empreendedor”, acrescenta o historiador.

Mas o cenário, a partir de 1831, não era tão favorável à importação de mão de obra escravizada como havia sido nos primeiros anos de Almeida no Brasil. Isto porque em 7 de novembro daquele ano foi promulgada a chamada Lei Feijó que, entre outras limitações ao uso de trabalho forçado proibia a importação de africanos escravizados — em 1850, uma legislação seria ainda mais rigorosa quanto ao tráfico negreiro, a Eusébio de Queirós.

Ora, a atividade de Almeida havia se transformado em ilegal. Ele não se resignou — tornou-se um traficante clandestino, fazendo contrabando de escravizados.

Para isso, contou tanto com o aprendizado do negócio, principalmente na década de 1820, quanto também com a rede de contatos que havia construído com africanos livres na costa africana e também no Brasil. Havia todo um esquema para driblar a legislação — e Almeida recorreu a todos os subterfúgios para exercer sua atividade.

Em 1934 foi enquadrado e feito réu por contrabando. Contando com boa assessoria jurídica, conseguiu comprovar que eram “falsas” as declarações. No ano seguinte, foi absolvido e o caso encerrado.

“Um aspecto instigante e complicado de sua biografia é a passagem que ele fez da condição de escravizado para o envolvimento no lucrativo comércio do tráfico atlântico”, analisa Parés. “De fato, enquanto cativo de um capitão negreiro, ele já participava dessa atividade antes de sua emancipação. Porém, o que se destaca no caso de Almeida é que, uma vez emancipado, além do comércio em pequena escala, ele conseguiu participar do grande negócio do tráfico ilegal.”

“Transitando pela Bahia e atuando como feitor na costa africana, conduzindo os comboios humanos e juntando os carregamentos para o embarque, ele passou a suprir alguns dos mais poderosos negociantes das praças da Bahia, Recife e Cuba”, acrescenta. “Sua capacidade de articulação internacional e mobilidade social é realmente notável e demonstra a agência, iniciativa e habilidade de alguns libertos para operar em circunstâncias definitivamente adversas.”

Autor do livro ‘Cativos do Reino: a circulação de escravos entre Portugal e Brasil’, o historiador Renato Pinto Venancio, professor na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) lembra à BBC News Brasil que “casos de ascensão social de ex-escravos” merecem ser melhor estudados.

“É importante conhecer esses casos-limite da escravidão, em que o sujeito nasce escravo e, depois morre milionário”, comenta. “Mas também é importante não perder de vista a excepcionalidade desses casos. […] A grande maioria dos libertos morria na miséria e era enterrado como indigente.”

Volta à África

Na África, Joaquim era Zoki Zata. E suas viagens traficantes também construíam raízes na costa do continente. Em 1835, construiu uma capela em Zokikome, dedicada a Nosso Senhor Bom Jesus da Redenção. O próprio bairro, aliás, em Agoué, havia sido fundado por Zoki e seus seguidores. Zokikome significa “o bairro de Zoki”.

O antropólogo Parés ressalta que este é um “outro aspecto relevante”: a religiosidade desses africanos retornados da escravidão brasileira. “Sem esquecer suas tradições ancestrais, eles adotavam o catolicismo […] como forma de agregar recursos espirituais complementares”, pontua. “Almeida é lembrado, por seus descendentes, como o introdutor do catolicismo no litoral africano e por ter construído, décadas antes da chegada das missões europeias, uma capela sob a invocação de Nosso Senhor da Redenção, o mesmo nome da irmandade católica de homens pretos da qual participara na Bahia.”

“Essa forma de abrasileiramento cultural, assumindo as formas da religião dominante, facilitou sua mobilidade social numa sociedade escravocrata que tendia a marginalizá-lo. Porém, de volta na África, ele também formou uma grande família poligâmica na contramão da ortodoxia cristã e nos moldes das chefias locais”, ressalta.

Ainda nos anos 1830 Zoki Zata ergueu sua casa na África. Gradualmente, ele começava a ficar mais tempo lá do que no Brasil. Segundo as pesquisas de Parés, em 1840 ele já estava oficialmente sediado em Agoué, de onde centralizava negócios da Bahia e mantinha relações com lideranças locais. A correspondência lhe era endereçada sob as referências de “capitão” e “ilustríssimo senhor”, o que denota o respeito social que ele havia conquistado.

De 1838 a 1842, sua residência foi contínua no território africano. Então morou por dois anos novamente na Bahia. Sua última viagem ao Brasil teria sido em 1845.

Em 1849, o oficial da Marinha inglesa Frederick E. Forbes (1819-1851) descreveu Almeida como “o residente mais rico de Uidá, originário do país Mahi, vendido como escravo, retornou da Bahia e é hoje um traficante de escravos de grande escala”. No ano seguinte, Forbes escreveu mais sobre ele, classificando-o de “um homem astuto e notoriamente inteligente, educado no Brasil no período de sua escravidão”.

Em 1850, com a Lei Eusébio de Queirós, o cerco antiescravista passa a se fechar contra pessoas como Almeida. Almeida experimentou um declínio de sua fortuna, mas mesmo assim segue envolvido em negócios com traficantes.

Passou também a diversificar suas atividades, atuando também no comércio de tabaco e azeite de dendê. Em 1852, Almeida perdeu grande parte do seu patrimônio em um incêndio. Ele afirmou, exagerando, que havia ficado “com apenas a camisa que vestia”.

Parés entende, contudo, que desde o reestabelecimento na África até a morte, o grande projeto de Almeida era formar uma grande família “nos moldes africanos”, diz o antropólogo — ou seja, como um chefe africano de seu tempo, tendo a vida familiar baseada na poligamia, numerosa descendência e agregação de escravizados, seguindo um padrão dos “grandes homens” das sociedades iorubás. As informações são desencontradas, mas tudo indica que ele reconheceu como legítimos 34 filhos, mas teve outras dezenas, com muitas mulheres diferentes — há indicações de que eram pelo menos 80.

Escreveu o antropólogo e etnólogo Pierre Verger (1902-1996) que “percebemos em Joaquim de Almeida o retorno aos valores africanos, seja no afã de procriar inúmeros filhos como no de ser enterrado em sua própria casa, com cerimônias que nada têm a ver com o catolicismo”

De acordo com a tradição oral, Almeida teve uma “boa morte”, tendo morrido na praia, jogando adji enquanto aguardava a chegada de um navio negreiro. Adji é um jogo de cálculo popular na África Ocidental. Outra versão afirma que o africano teve uma morte causada por feitiço de um inimigo, depois de um desentendimento decorrente de uma dívida.

Ficou sua singular história.

“A vida de Joaquim de Almeida apresenta numerosos aspectos de interesse e, na verdade, em termos narrativos, sua biografia funciona como fio condutor que me permite abordar uma série de temáticas historiográficas interrelacionadas, como a vida dos libertos na Bahia oitocentista, o movimento de retorno a África, o tráfico de escravizados no período ilegal ou os pormenores do comércio atlântico que permitiu aos retornados se constituir numa elite local em terras africanas”, comenta Parés.

O antropólogo conta que, em sua pesquisa, tentou “decifrar as aparentes motivações e contradições” do personagem, “abrasileirado e transgressor, católico e poligâmico, liberto e traficante, oprimido e opressor, negro em terra de branco e ‘branco’ em terra de negro, um apátrida atlântico na era dos nacionalismos”.

Para ele, “é preciso insistir na excepcionalidade da trajetória de Joaquim de Almeida, um caso raro e singular de relativo sucesso econômico numa sociedade classista, racista e desigual que marginalizava a maioria dos negros, escravizados ou libertos”.

O pesquisador afirma que essa trajetória única “oferece uma janela privilegiada para acessar o mundo de uma minoria de libertos africanos que, com seus descendentes, conseguiu retornar à África e se afiançar como um grupo diferenciado”.

Túmulo de Joaquim de Almeida

Consciência racial

O historiador Venancio recomenda cuidado ao dizer que africanos também traficavam escravos africanos. Ele afirma que, na época, não havia “essa identidade continental”, então o que coexistiam eram “várias etnias e reinos com identidades próprias e que entravam em conflitos”.

“Então afirmar sobre o ‘envolvimento de africanos’ no tráfico de escravos é também injusto ou, em parte, equivocado. Foram pequenas frações da classe dominante local que se envolveram com o tráfico de escravos”, frisa o historiador. “A imensa maioria dos africanos foi vítima do tráfico de escravos.”

Ele ainda atenta para o fato de que “os africanos nunca construíram navios para o envio atlântico de escravos ao Novo Mundo”, “quem fez isso foram os europeus”.

Silva Junior ressalta que uma história como a de Almeida tem de ser vista como exceção. “Segundo o site Slave Voyages [banco de dados internacional de documentos ligados ao tráfico escravagista], o Brasil recebeu mais de 5 milhões de africanos durante toda a duração do tráfico negreiro. […] Desses, apenas uma pequena parcela, irrisória mesmo, teve envolvimento efetivo no comércio atlântico de escravizados. E um número ainda menor prosperou como Joaquim de Almeida.”

Por outro lado, o historiador comenta que “a participação africana no tráfico é assunto para lá de conhecido”. “Almeida não foi o primeiro, embora tenha sido um dos mais prósperos que se tem notícia”, diz. “Esse foi o mundo que parte significativa deles conheceu, nos dois lados do Atlântico.”

Perguntado pela reportagem se encontrou alguma indicação de objeção de consciência de Almeida sobre o fato de ele, depois de ter sido escravizado, passar a ganhar a vida como explorador escravagista, Parés afirma que “as evidências são silenciosas a esse respeito”.

“Cabe notar, porém, que ao mesmo tempo que Almeida se engajava no nefando negócio do tráfico de gente, ele atuou como procurador, na Bahia, na concessão de várias cartas de liberdade a escravizados”, ressalta.

“É preciso lembrar que a escravização era uma instituição legal e basilar, não apenas no Brasil império, mas também nas sociedade africanas em que Almeida tinha nascido”, pontua. “Nosso julgamento moral condenatório do comércio de escravizados certamente não responde aos mesmos valores e referenciais que prevaleciam na primeira metade do oitocentos, embora as vozes dos movimentos emancipacionistas já fossem bem audíveis.”

O antropólogo concorda, entretanto, que Almeida “obviamente estava informado do debate e tomou suas decisões”. E afirma que um dos desafios “é entender esse paradoxo da vítima que se torna algoz”.

Silva Junior contextualiza que “essa consciência racial é um fenômeno mais tardio”. “Aliás, essa cobrança é uma operação racista, pois ninguém cobra consciência racial dos capitalistas brancos na Inglaterra do século 19 que exploravam os operários brancos das fábricas. Nem lá atrás e nem agora.”

“Essa questão das identidades raciais é teoria do século 19. A ideia de África e africano é uma ideia exógena, uma identidade atribuída. Os africanos se auto-identificavam com suas identidades étnicas, seus povos, suas conexões linguísticas”, pontua o historiador Bezerra.