Os anos após o AI-5 foram os mais violentos da ditadura militar

Os anos após o AI-5 foram os mais violentos da ditadura militarA Ditadura Militar, instalada em 1964, tinha muitos mecanismos de repressão e controle da sociedade, como o Serviço Nacional de Informações (SNI).

Mas foi em 1968, quatro anos após o golpe, que um Ato Institucional decretado pelo general e então presidente Artur da Costa e Silva possibilitou que o regime intensificasse ainda mais a repressão.

O Ato Institucional Número Cinco, conhecido como AI-5, entrou em vigor no dia 13 de dezembro de 1968. O ato ficou conhecido como “golpe dentro do golpe”, porque endureceu o regime e foi uma forma de os militares consolidarem seu poder.

Ele autorizou uma série de medidas de exceção, permitindo o fechamento do Congresso, a cassação de mandatos parlamentares, intervenções do governo federal nos Estados, prisões até então consideradas ilegais e suspensão dos direitos políticos dos cidadãos sem necessidade de justificativa.

O presidente Costa e Silva assinou o AI-5 em 13 de dezembro de 1968

O presidente Costa e Silva assinou o AI-5 em 13 de dezembro de 1968Na época, o governo militar justificou as medidas dizendo que elas eram necessárias para conter “atos subversivos” de “setores que queriam derrubar o regime”, que os militares chamavam de revolução, e “manter a ordem e a segurança”.

“Se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam [que] sejam frustrados os ideais superiores da Revolução (…) comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária”, diz o documento original do AI-5, hoje guardado no Arquivo Nacional em Brasília.

A versão oficial da ditadura, portanto, foi de que o AI-5 era uma reação à esquerda, um movimento para conter o avanço do comunismo no país em meio à Guerra Fria.

Membros do atual governo brasileiro e da família do presidente Jair Bolsonaro, recentemente, repetiram essa ideia.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse em outubro que, caso a esquerda “se radicalize”, “vamos precisar ter uma resposta”, que, segundo ele, “pode ser via um novo AI-5”.

Eduardo depois voltou atrás quanto à afirmação, dada em entrevista ao canal da apresentadora Leda Nagle no YouTube. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também falou do AI-5. “Não se assustem se alguém pedir o AI-5″, ao falar sobre os protestos de rua convocados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mas será que a justificativa oficial dos militares era o verdadeiro motivo por trás do endurecimento do regime?

A sociedade civil

Os principais historiadores que estudam o assunto dizem que a ideia de que o AI-5 foi uma resposta à esquerda é um mito, e que outros motivos estavam por trás da decisão.

Os que os documentos e os depoimentos de envolvidos nos mostram, dizem os estudiosos, é que o ato autoritário de 1968 foi uma forma de a ditadura militar controlar não só a oposição de esquerda ou os comunistas (que no Brasil não tinham números ou estrutura suficiente para ser uma ameaça real ao regime).

A principal ameaça eram os setores da sociedade civil que haviam apoiado o golpe de 1964 e que, quatro anos depois, estavam ficando descontentes com o governo – como a Igreja Católica, a imprensa, o Poder Judiciário e líderes políticos.

PM reprime confronto entre estudantes da USP e Mackenzie na região central, em 1968: evidências dos abusos cometidos pela ditadura vão muito além da Comissão da Verdade

PM reprime confronto entre estudantes da USP e Mackenzie na região central, em 1968: evidências dos abusos cometidos pela ditadura vão muito além da Comissão da VerdadeOu seja, o AI-5 foi uma forma de “enquadrar os dissidentes dentro das próprias hostes da ditadura”, nas palavras do historiador Rodrigo Patto Sá Motta, professor da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e um dos principais estudiosos do tema no Brasil.

Em um artigo científico sobre o assunto publicado no ano passado na Revista Brasileira de História, Motta explica que em 1968 a ditadura possuía os meios suficientes para reprimir a resistência colocada pela esquerda e pelos comunistas.

Em um documento diplomático americano do período há relatos de militares que diziam justamente isso, como o almirante Levy Reis e o general Golbery do Couto e Silva. Em conversa com os diplomatas dos EUA, Golbery dava sua opinião de que o Estado já tinha instrumentos suficientes para lidar com os “subversivos”, se referindo à esquerda e aos comunistas.

O que o governo militar não tinha, escreve Motta, “eram meios suficientes para enquadrar e disciplinar segmentos rebeldes da própria elite situados em lugares estratégicos, como o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e a imprensa”.

Em entrevista à BBC News Brasil, o pesquisador explica que, quatro anos após o golpe civil-militar que instaurou a ditadura no país, os militares estavam ficando isolados no poder e perdendo boa parte do amplo apoio que tiveram em 1964.

Ministro da Fazenda na época, o economista Delfim Netto (de óculos) apoiou o AI-5, assim como boa parte do setor empresarial

Ministro da Fazenda na época, o economista Delfim Netto (de óculos) apoiou o AI-5, assim como boa parte do setor empresarial“Muitos grupos e líderes que apoiaram o golpe foram se afastando da ditadura com o tempo (igreja, imprensa, lideranças políticas, intelectuais)”, diz Motta à BBC News Brasil.

Mas por que apoiadores do golpe de 1964 estavam ficando insatisfeitos com o governo militar?

Insatisfação crescente

Historiadores chamam o golpe de 1964 de “civil-militar” porque ele aconteceu com apoio justamente desses setores. Mas, em 1967, as coisas começaram a mudar.

A ditadura enfrentava oposição desde o início. Ela vinha de setores como o movimento estudantil, alguns parlamentares, as greves operárias e, partir de 1967, o início da luta armada promovida pela esquerda radical – grupos que eram muito diferentes entre si.

Essa oposição esteva mais atuante a partir de 1967 e em 1968 e alguns acontecimentos marcaram a resistência. Em março de 1968, durante uma manifestação estudantil, a polícia militar invadiu o restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, onde alguns estudantes jantavam, e o jovem estudante Edson Luís foi morto por policiais miltiares.

Seu assassinato inflamou a revolta estudantil e ele se tornou um símbolo da resistência.

Em junho, houve a famosa Passeata dos Cem Mil, organizada pelo movimento estudantil no Rio de Janeiro; e em outubro aconteceu a chamada Batalha da Maria Antônia, em que estudantes da USP (Universidade de São Paulo) enfrentaram apoiadores do regime na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A batalha levou à morte do estudante José Carlos Guimarães, atingido por um tiro vindo do lado dos apoiadores da ditadura.

O ano de 1968 foi marcado também por greves operárias, como a grande greve de Osasco, em julho.

A manifestação histórica no Centro do Rio que ficou conhecida como a Passeata dos Cem Mil, em junho de 1968

A manifestação histórica no Centro do Rio que ficou conhecida como a Passeata dos Cem Mil, em junho de 1968O clima tenso e a resposta autoritária do governo foi deixando alguns setores que haviam apoiado o golpe de 1964 insatisfeitos com o regime, explica o historiador Daniel Aarão Reis, professor e pesquisador de História Contemporânea na UFF (Universidade Federal Fluminense).

“Muita gente tinha apoiado o golpe, imaginando que seria uma coisa de curto prazo”, diz Reis. “Mas aí os partidos políticos foram dissolvidos, a eleição para presidente foi indireta, a grande imprensa, que havia apoiado o golpe, começou a ser censurada… Você tinha um quadro de insatisfação muito ampliado.”

Em 1965, o Ato Institucional número 2 estabeleceu a eleição indireta para presidente, o que foi confirmado pela Constituição de 1967.

“Havia também um descontentamento com a política econômica, que atingia classes trabalhadoras, que tinha perdido direitos importantes, e o arrocho salarial, com os salários sendo reajustados abaixo da inflação.”

Agentes de informação do SNI monitoravam movimentos sociais; esta foto faz parte de um conjunto no Arquivo Nacional com mais de 5 mil fotos tiradas pelos agentes

Agentes de informação do SNI monitoravam movimentos sociais; esta foto faz parte de um conjunto no Arquivo Nacional com mais de 5 mil fotos tiradas pelos agentesE foi assim que a contestação ao governo, que antes vinha primariamente de setores mais à esquerda, como os movimentos estudantil e operário, começou a se ampliar. Juízes davam decisões desfavoráveis ao regime, a imprensa publicava notícias desabonadoras e parlamentares se tornavam insubordinados.

“Importantes líderes que tinham apoiado o golpe começaram a criticar. Carlos Lacerda foi um exemplo, mas podemos citar lideranças da Arena: Djalma Marinho, Daniel Krieger. Ulisses Guimarães, que foi líder civil do golpe, já havia ido para o MDB”, conta Reis.

Entre os políticos, diz ele, havia o temor de que os militares começassem a governar sozinhos sem o seu apoio – desde figuras da Arena como José Sarney e Luiz Vianna Filho até vereadores do interior.

Entre membros da igreja, do Judiciário, da imprensa e entre certas lideranças políticas, a insatisfação era a mesma: “O recrudescimento autoritário e a sensação de que o governo Costa e Silva era incompetente politicamente”, diz Motta.

Artigos críticos ao autoritarismo de figuras como o ministro da Justiça Gama e Silva apareceram na imprensa, e também se ampliou o descontentamento com a excessiva violência policial.

A morte do estudante Edson Luís, assassinado em março de 1968 no Rio por agentes da repressão, desencadeou uma série de manifestações contra o regime militar

A morte do estudante Edson Luís, assassinado em março de 1968 no Rio por agentes da repressão, desencadeou uma série de manifestações contra o regime militar“Quando Costa e Silva começou a governar, no início de 1967, prometendo diálogo e descompressão política, ele gerou expectativas positivas entre tais grupos. Mas quando os primeiros protestos de oposição apareceram ele respondeu com muita violência. A condução política do governo foi considerada incapaz de lidar com a situação”, explica o pesquisador.

“E o governo foi muito criticado por não realizar a prometida reforma universitária, o que na visão de alguns poderia acalmar os estudantes, ou ter evitado que eles se rebelassem.”

Ele explica que esse novo desafio vinha de figuras que aceitaram o golpe contra João Goulart e contra as instituições democráticas, mas ao mesmo tempo não desejavam uma ditadura sem limites. “Era uma espécie de liberalismo autoritário, a favor da repressão à esquerda, mas que desejava garantias para a opinião política moderada”, diz o historiador.

Outro aliado em 1964 que não via com simpatia o endurecimento do regime era o governo dos EUA. Motta cita um documento interno do Departamento de Estado americano em que o secretário Dean Rusk se mostra preocupado. Na opinião dele, o AI-5 era uma resposta exagerada dos militares – e a opinião da maioria dos diplomatas americanos também ia nesse sentido.

Mas e os grupos armados de esquerda?

O crescimento do autoritarismo levou também a uma radicalização de setores da esquerda, e grupos de luta armada intensificaram sua atuação entre 1967 e 1968.

Eles eram poucos, pequenos, não tinham apoio popular e não apresentavam uma ameaça real ao regime, explica Daniel Aarão Reis.

Além disso, a chance de setores de elite, da esquerda, dos grupos armados, ou seja, da oposição em geral, se unir para derrubar o regime era quase inexistente, pois eram muito distintos. “Eram projetos políticos muito diferentes entre si”, explica Reis.

Não havia nem unidade entre os grupos de esquerda comunistas e o movimento estudantil. “O movimento estudantil era um movimento democrático. Lutava por mais verba, pela democracia, não era um movimento para derrubar o capitalismo”, diz Reis.

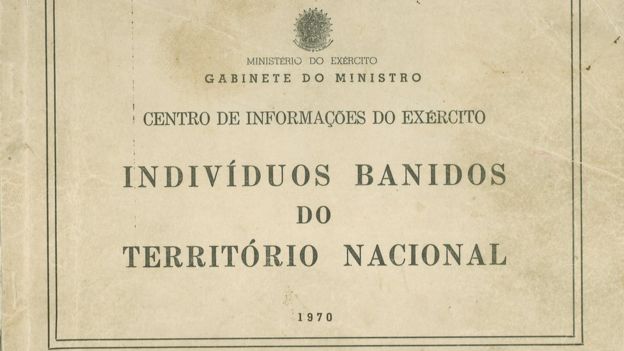

O AI-5 levou artistas, intelectuais, políticos e também militares a serem exilados do país

O AI-5 levou artistas, intelectuais, políticos e também militares a serem exilados do paísOs documentos do período mostram que os grupos da elite, como a Igreja Católica, a imprensa e as lideranças políticas que estavam descontentes não queriam necessariamente a queda do regime, que afinal havia sido instaurado em 1964 com seu apoio.

“[Eles queriam] apenas mudança de rumos, não questionavam o regime de 1964 em si”, diz Motta.

“Mas o fato de que a oposição à ditadura tenha sido engrossada por figuras mais ao centro, deixando de ser povoada apenas pela esquerda, significava um problema para o governo.”

A atuação da esquerda armada gerava um temor real nos militares, diz Motta, “mas seu poder real foi superdimensionado para incrementar a sensação de perigo”.

Tanto que parte das ações armadas foi praticada por grupos clandestinos de direita, que tinham o objetivo de colocar a culpa nos comunistas. Documentos que ficaram guardados no Superior Tribunal Militar durante 50 anos e foram revelados no ano passado mostram exemplos da atuação clandestina de direita antes do AI-5.

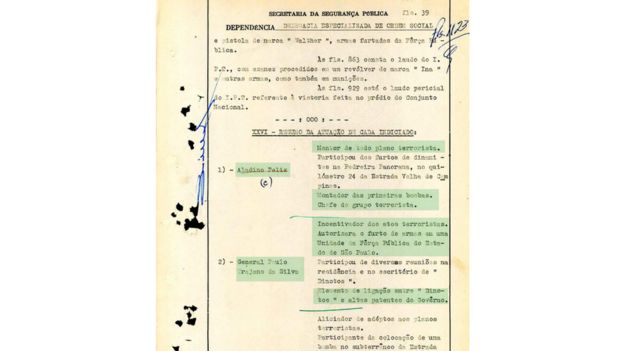

Entre abril e agosto de 1968, um grupo formado por 14 policiais seguidores de Aladino Félix, ligado ao general da reserva Paulo Trajano da Silva, roubou armas da própria Força Pública (percursora da Polícia Militar), fez pelo menos um assalto a banco e executou 14 atentados a bomba, incluindo o atentado a bomba na Bovespa em maio de 1968, em São Paulo.

Documentos armazenados no Superior Tribunal Militar mostram a investigação policial sobre a participação de militares em atentados à bomba [Destaques em verde feitos pela BBC]

Documentos armazenados no Superior Tribunal Militar mostram a investigação policial sobre a participação de militares em atentados à bomba [Destaques em verde feitos pela BBC]Essa tática de realizar atentados e culpar os comunistas foi usada novamente anos depois, quando a ditadura já estava chegando ao fim, por setores do Exército insatisfeitos com a abertura democrática – o caso do atentado do Riocentro, em que uma bomba explodiu no colo de um oficial que iria realizar o ataque, é um dos episódios mais famosos da ditadura.

O caso Moreira Alves e a reunião sobre o AI-5

Alguns momentos marcaram o incômodo dos militares com a postura desses setores e, segundo os historiadores, mostram que o desejo de controlar essa elite insubordinada foi um dos motivos centrais para o AI-5.

“Os momentos mais importantes nesse aspecto foram os protestos estudantis, a partir de março de 1968, que os militares entenderam terem sido estimulados por professores e pela imprensa, e não terem sido devidamente punidos pelos dirigentes universitários e pelo Poder Judiciário”, afirma Motta.

Documentos diplomáticos americanos mostram conversas dos diplomatas com autoridades brasileiras em que os militares deixavam essa visões claras.

“Os militares entendiam que a imprensa publicava visões simpáticas demais à oposição e críticas excessivas ao governo, o que favoreceria a insubordinação”, diz à BBC News Brasil o pesquisador Rodrigo Motta, que analisou extensamente os documentos.

“Outro ponto-chave era a oposição no Congresso, que fazia discursos agressivos e era reverberada pela imprensa.”

O caso mais célebre – que acabou sendo a gota d’água para a ditadura militar – foi o discurso do deputado Moreira Alves, que chamou o Exército de antro de torturadores e convocou as mulheres a pararem de dançar com oficiais em bailes.

Os militares pediram ao Congresso que o deputado fosse processado, já que a Constituição de 1967 determinava que parlamentares só poderiam ser cassados pelo Legislativo.

Mesmo com as Casas dominadas pelo partido da ditadura, a Arena, e com a permissão para apenas um partido de oposição, o MDB, o governo teve o pedido negado – com dezenas de votos de deputados do Arena indo contra o Executivo.

“Era um ato de desobediência do Congresso, que na visão da ditadura servia apenas para legitimá-la, mostrando disposição de parte dos parlamentares a resistirem a atos mais autoritários”, conta Motta.

“Do ponto de vista dos militares, o gesto teria que ser punido, sob pena da oposição no Congresso crescer e vir a tornar-se foco de instabilidade grave para o regime.”

Parte dos atentados a bomba foi feita por grupos de direita que queriam ampliar a sensação de insegurança na sociedade

Parte dos atentados a bomba foi feita por grupos de direita que queriam ampliar a sensação de insegurança na sociedadeQuando a situação chegou a esse ponto, explica o historiador, o AI-5 já estava pronto e vinha sendo ensaiado. “Não tinha sido detonado ainda pela falta de uma fagulha apropriada”, afirma.

O caso Moreira Alves foi essa fagulha que os militares precisavam. O presidente Costa e Silva convocou a famosa reunião que instituiu o AI-5 com a cúpula do governo militar. O único a se opor ao endurecimento foi o vice-presidente Pedro Aleixo.

O então ministro da Fazenda, Antônio Delfim Netto, guru econômico dos militares, contou muitos anos depois que o caso Moreira Alves foi uma desculpa e a reunião, “um teatro”.

“Naquela época do AI-5 havia muita tensão, mas no fundo era tudo teatro. Havia as passeatas, havia descontentamento militar, mas havia sobretudo teatro. Era um teatro para levar ao Ato. Aquela reunião foi pura encenação”, disse Delfim, como relata o jornalista Elio Gaspari no livro A Ditadura Envergonhada.

O apoio dos empresários

O AI-5 não teve a mesma simpatia de setores de elite da sociedade que o golpe de 1964, e os militares podiam estar ficando mais isolados, mas não estavam sozinhos.

Para o Ato Institucional Número 5, eles tiveram o apoio de um setor essencial: os empresários.

“Isso servia para compensar um pouco a falta de apoio de outros setores influentes, como a grande imprensa”, explica Motta.

O AI-5 teve o apoio de diretores de instituições como a CNI (Confederação Nacional da Indústria) e a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Governo militar reprimiu duramente manifestações

Governo militar reprimiu duramente manifestaçõesDelfim Netto, ligado ao setor, disse na reunião que estava “plenamente de acordo” e que eram “absolutamente necessárias” certas mudanças constitucionais para que o país pudesse “realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez”.

O empresariado acreditava que mais autoritarismo poderia ser útil para facilitar decisões na área econômica e possibilitar o crescimento. “A motivação principal para o AI-5 foi de natureza política, o aspecto econômico foi secundário. Mas esse aspecto secundário não foi irrelevante, ou seja, a motivação de aumentar a centralização de poder para beneficiar projetos e investimentos econômicos também teve seu peso”, afirma Motta.

Quais foram as consequências do AI-5?

O AI-5 precedeu – e possibilitou – o período mais sombrio da ditadura, em que milhares de pessoas foram perseguidas e torturadas.

“A imprensa foi calada, com censores de plantão nas redações ou a ameaça de que isso viesse a ocorrer”, explica Motta. “Juízes considerados inimigos da ditadura foram expurgados, assim como diplomatas e professores universitários.”

Houve um grande expurgo no Congresso de todos os políticos que governo considerava “contestadores”. O professor explica que a expulsão de parlamentares atingiu mais o MDB, que era o único partido de oposição autorizado a existir na época, mas também afetou a Arena, que era o partido do próprio governo – a legenda teve dezenas de deputados cassados.

Tanques ocupam avenida no Rio de Janeiro em 1968

Tanques ocupam avenida no Rio de Janeiro em 1968“O AI-5 deu à ditadura instrumentos para imobilizar os espaços institucionais e sociais que estavam veiculando críticas ao governo”, afirma Motta. Ou seja, o AI-5 foi uma maneira dos militares revigorarem o governo, explica o historiador, e unirem as Forças Armadas na defesa do regime.

Nos anos todos de ditadura, há registros sessões de tortura praticadas pelo Estado contra cerca de 20 mil brasileiros – entre estudantes, professores, políticos, jornalistas, artistas e até militares.

Os militares, aliás, foram uma categoria muito atingida pela repressão – mais de 6,5 mil integrantes das Forças Armadas sofreram algum tipo de perseguição.

Qualquer um que tivesse críticas ao governo poderia ser alvo.

Segundo a Comissão Nacional da Verdade também houve milhares de perseguições na forma de acusações, processos e inquéritos, quase 5 mil políticos e funcionários públicos cassados, centenas de exílios e 434 mortos ou desaparecidos.