A Ditadura vista e sofrida pelas crianças

Meninos e meninas foram expostos à violência dos agentes de repressão do Estado durante o Regime Militar. São lembranças que não se apagam

Por FRANCISCO ALVES FILHO

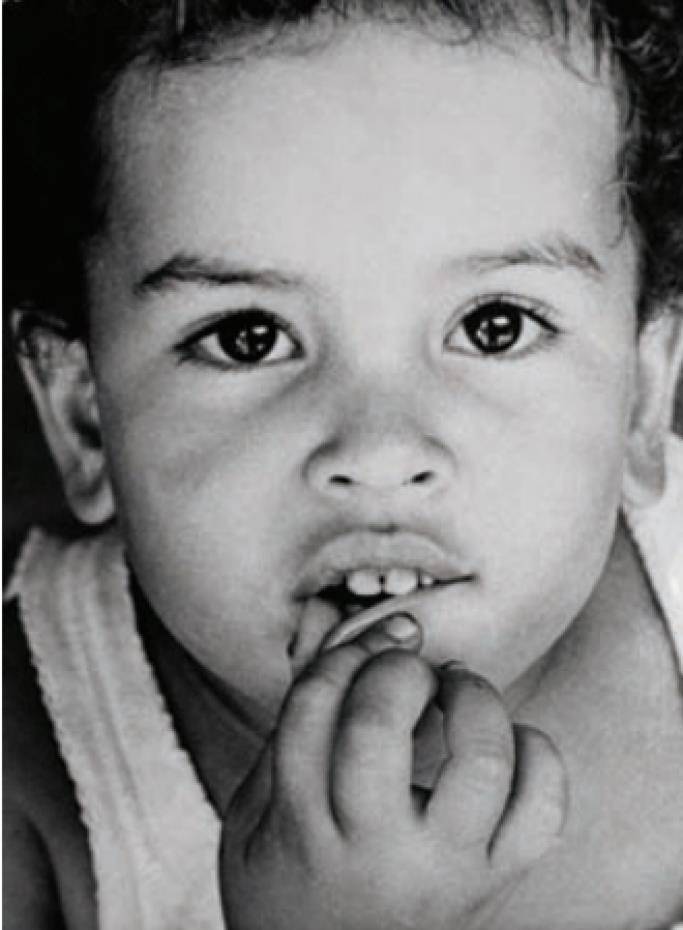

Rio – Não é fácil para Dermi Azevedo, 70 anos, recordar o que o filho sofreu em meio à Ditadura Militar. O menino Carlos tinha apenas 1 ano e 8 meses quando, em janeiro de 1974, agentes do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (Deops) tocaram a campainha da casa, à procura de seus pais. Só encontraram a babá, Joana, e o bebê, que chorava bastante. Dada a ordem para que os dois ficassem de pé, somente a moça obedeceu. O que se seguiu foi um tapa do policial no pequeno Carlos, que chegou a cortar-lhe os lábios. Foi levado para o Deops, onde voltou a ser agredido, e dali para a casa do avô — foi jogado no meio da sala. A experiência deixou marcas profundas. A juventude do filho de Azevedo foi marcada pela depressão, psicose e outros distúrbios psíquicos. Acabou por se matar em 2013.

Para quem viveu um drama como esse, o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro de que o aniversário do golpe militar de 1964 deveria ser comemorado hoje pelas Forças Armadas soa como uma ofensa. “Ele presta um grande serviço à impunidade e consagra um Estado que não é o de Direito e não tem nada a ver com a democracia”, diz Azevedo, que na época era militante da Aliança Libertadora Nacional. A violência sofrida por seu filho Carlos Alexandre Azevedo foi reconhecida pelo Ministério da Justiça em 2010. Naquele ano, em entrevista à jornalista Solange Azevedo, da revista IstoÉ, desabafou sobre as agressões. “Até hoje sofro os seus efeitos. Tomo antidepressivo e antipsicótico. Tenho fobia social”.

De formas diferentes, muitas outras crianças foram expostas à truculência do regime autoritário, que não se preocupava em poupar sofrimento a meninos e meninas que nada tinham a ver com o embate político que se desenrolava, então. “Muita gente comenta que as crianças não compreendem o que está acontecendo, mas justamente por não compreender é que a criança sofre mais em casos assim”, avalia a psicóloga clínica infantil Sally Carvalho. “Esses pequenos foram afetados profundamente”.

O livro “Infância Roubada”, editado pela Comissão da Verdade de São Paulo, mostra que as modalidades de violência contra os meninos e meninas na Ditadura eram bastante variadas. Manter ilegalmente crianças presas com os pais era uma delas.

Foi o que aconteceu com o paulista André Almeida Cunha Arantes, quando tinha 3 anos. Filho de Aldo Arantes e Maria Auxiliadora, ambos militantes da organização Ação Popular, conheceu bem cedo o que é ser privado da liberdade quando os dois foram detidos por motivos políticos. Primeiro ficou na Policlínica da PM, em Maceió, instalada num prédio que o garoto imaginou inicialmente ser um castelo, apesar de sombrio. Descobriu rápido que o lugar nada tinha de conto de fadas. “Quando despertei no outro dia, estava em um quarto pequeno e cinza, cheio de grades”, recorda.

Em seguida, foram transferidos para a detenção da Escola de Aprendizes de Marinheiro de Alagoas. “Uma vez por dia descíamos para brincar em um pátio, cheio de lixo e ratos, que minha mãe apelidou carinhosamente de Jerry. O Jerry era o ratinho esperto de um desenho animado da época que vivia fugindo de seu algoz, o gato Tom. Como era pequeno, não percebi, mas o ‘Tom’ tinha nos pegado”. André e a irmã Priscila, um ano mais nova, ficaram presos junto com a mãe quatro meses, sem registro oficial.

Houve casos em que as crianças eram tratadas como acusadas e submetidas a interrogatórios. Foi assim com Virgílio Gomes da Silva Filho, que tinha 6 anos quando viu três ou quatro carros pretos estacionarem na vizinhança de sua casa, na cidade de São Sebastião, em São Paulo. Seu pai, Virgílio, era militante da Vanguarda Popular Revolucionária e estava foragido. Depois de vasculharem as residências próximas, vários homens entraram na sala onde o garoto estava. “Foram empurrando tudo. Estavam todos armados com metralhadoras, revólveres”, recorda. Encontraram ali Manoel Cyrillo, um militante. “Jogaram-no no chão, começaram a dar chutes nele. Eram cinco ou seis em cima do Cyrillo e o resto tudo bagunçando a casa. Aquilo era um caos na minha cabeça. Não sabia o que estava acontecendo”.

Ele se recorda de ter sido levado para um lugar junto com o irmão Vlademir, então com 7 anos,onde foram interrogados. “Eles não se dirigiam tanto a mim, mas ao meu irmão, perguntando onde estavam as armas, onde estava o meu pai, quem eram os companheiros do meu pai, quem visitava a minha casa. E obviamente não tínhamos respostas para essas perguntas”, conta. Quando os dois irmãos foram sequestrados pela polícia, o pai já tinha sido preso e, acredita ele, provavelmente estava sendo submetido às torturas que resultaram em sua morte. “Mas eles continuavam perguntando pelo Virgílio. Não dá para entender. Acho que era um negócio mórbido, doentio”.

Os tipos de violência eram variados, como a decisão do governo brasileiro de não conceder passaporte a crianças que viviam então no exílio com seus pais. Foi o que aconteceu com os dois filhos de Daniel Aarão Reis. Ele participou do sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Elbrick, que foi libertado em troca da soltura de 15 presos políticos. Entre vários países, exilou-se na França. “Meus filhos eram apátridas. Ficaram assim até que o embaixador Ítalo Zappa, de Moçambique, foi contra os superiores e concedeu a documentação”, lembra Daniel.

Há histórias bem mais trágicas, como a da família de Antônio Raymundo de Lucena. Ele dormia em um sítio, no dia 20 de fevereiro de 1970, quando militares entraram e começaram a atirar. Foi morto na presença da família. A filha, Ângela Telma, rememorou tudo à Comissão da Verdade. “Eu gostaria muito de poder apagar esse momento do assassinato do meu pai da minha vida. Mas eu não posso, eu não quero e eu não consigo. E eu não vou. Porque a única memória que tenho do meu pai é exatamente o momento da morte”, contou ela. “Eu vivia um conflito entre apagar, riscar aquilo da minha vida, mas, ao mesmo tempo, sabia que se fizesse isso, estaria riscando a história da minha família. E eu não queria isso”.

‘Agrediram um bebê’ – Dermi Azevedo, jornalista e cientista político

O jornalista e cientista social Dermi Azevedo conta com muita tristeza o que aconteceu com o filho, Carlos Alexandre Azevedo. As agressões sofridas com tão pouca idade, acredita, determinaram o sofrimento e os problemas psíquicos que o marcaram até os 40 anos, quando se suicidou. Dermi foi perseguido por escrever um texto que mostrava a escalada fascista no Brasil através dos livros de Moral e Cívica.

O trabalho seria apresentado no Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra, e os militares consideraram que ele estaria denegrindo a imagem do País. Acabou absolvido.

O DIA: Como foi a ação dos agentes que resultou na agressão a seu filho?

Dermi Azevedo: Morávamos eu, Darcy, minha esposa, meu filho e uma empregada. Eles tinham informações sobre o apartamento, invadiram e praticaram esse crime. Sem explicação, um policial agrediu a criança, de 1 ano e 8 meses, que teve os dentes quebrados. Levaram o bebê para o Deops e houve relato de que ele sofreu nova agressão. Em seguida, pegaram meu filho e levaram para São Bernardo, para casa do meu sogro, e o jogaram no meio da sala. A equipe era liderada pelo delegado Juracy Cuoco, irmão do Francisco Cuoco, da mesma turma do Fleury.

Quais foram as sequelas dessa ação?

Ele ficou com trauma para o resto da vida. Quando pegou consciência das coisas, passou a atribuir a responsabilidade dos seus problemas a esses policiais. Sofria de fobia social, se trancava, ficava recluso, era uma dificuldade para fazê-lo sair. Passou a ter depressão e psicose. Em 2013, com 40 anos, ele praticou o suicídio tomando overdose de remédios.

Como vê o anúncio pelo presidente Jair Bolsonaro que o dia do Golpe Militar tem que ser comemorado ou rememorado?

Acho que ele presta um grande serviço à impunidade. com isso ele consagra um Estado que não é o de Direito e que não tem nada a ver com o da Democracia. Causou perplexidade porque um homem bem informado como ele é conivente com a tortura comete crime contra a Humanidade.

Tendo passado por esse drama, como o sr. pessoalmente vê essa atitude do presidente?

Me sinto lesado como milhares de perseguidos e presos políticos. Ele cometeu um abuso. Os militares de alta graduação se mantiveram discretos. Aliás, é preciso destacar que não foi a maioria dos policiais e militares que foram coniventes com a ditadura. Os que estão no governo do próprio Bolsonaro, a grande maioria não teve compromisso com a Ditadura. Pelo contrário, eles são contra.

‘A gente fica inseguro de esquecer, mas fica aliviado de esquecer’

Carioca de nascimento e hoje com 52 anos, a historiadora Janaína de Almeida Teles é filha dos militantes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) Maria Amélia de Almeida Teles e César Augusto Teles. Aos 5 anos, foi sequestrada em São Paulo pela Operação Bandeirante junto com o irmão, Edson, que tinha 4. Ambos foram levados à prisão onde estavam seus pais, em dezembro de 1972. Ela contou ao DIA as recordações que guardou do pai e da mãe presos.

“As lembranças vão se apagando devagar. Talvez por ter acontecido quando eu era criança. Na época não entendia o que estava acontecendo, é uma mistura de medo e confusão. Completamente fora de comparação com qualquer coisa que você possa imaginar. Fui levada para o DOI-CODI com 5 anos e fiquei quase uma semana lá. Lembro que na hora que fui presa me botaram dentro do camburão que tinha um monte de armas embaixo do banco. Perguntei: o que é isso? É arma? E o policial disse: ‘Cala a boca! Comunista não tem que ter explicação…’

Nunca tinha passado uma noite longe dos meus pais, ou estava com um ou estava com outro. Fui levada para ver minha mãe ser torturada. Isso foi tão chocante que eu esqueci da imagem dela na cadeira do dragão (instrumento de tortura). Só lembro de encontrar depois minha mãe e meu pai numa cela, muito machucados. Mal conseguiam se mexer. Eu fui abraçá-los e eles, que eram sempre carinhosos, não conseguiam reagir.

Era um lugar muito escuro. Eu os vi algumas vezes, mas tudo se confunde. Fica só uma dor enorme. Não tanto quanto já foi, mas fica uma escuridão, assim como eram os corredores do DOI-CODI. A gente fica inseguro de esquecer, mas fica aliviado de esquecer. Eles cada hora nos contavam uma coisa, diziam que meu pai estava morto. Diziam que isso tudo era culpa dos comunistas. Lembro da minha tia falando que meu tio tinha apanhando até morrer, e eu não entendia como alguém podia apanhar até morrer. E eu perguntava o que era comunismo. Ela respondeu que comunismo era um jeito de viver onde todos compartilhavam tudo. E eu perguntei: até escova de dentes? E ela disse: “Não, escova de dentes, não”.

Esperei um ano meus pais serem soltos. Ele foi preso de novo e eu o visitava. Estava numa cela pequena, cheia de beliches. Na hora de ir embora queria ficar com ele. Lembro de um sonho que eu tinha quando ele estava preso: minha porta estava aberta, com uma luz, e ele entrava pra me fazer carinho. Eu acordava com a bochecha quente, como se ele realmente tivesse feito carinho em mim. Lembro no dia do julgamento na Auditoria Militar e ele sendo condenado. Saiu triste do julgamento”.